ふたば亭プラスです。

第二種電気工事士は、技術系資格の中で求人数が最も多く「潰しがきく資格」として圧倒的な人気を誇っています。特に、設備系(ビルメン系)資格「4点セット」を揃えようと目指している方によっては、一番優先順位が高い資格です。

将来への投資として、絶対に取っておいた方がいい!!

断言します。

下記の記事に、第二種電気工事士の求人数の多さをまとめていますので参考にして下さい。

就職&転職に有利

あと、趣味でDIYをしている方にとっても電気配線や設備を設置できる幅が広がります。

DIYに活用できる

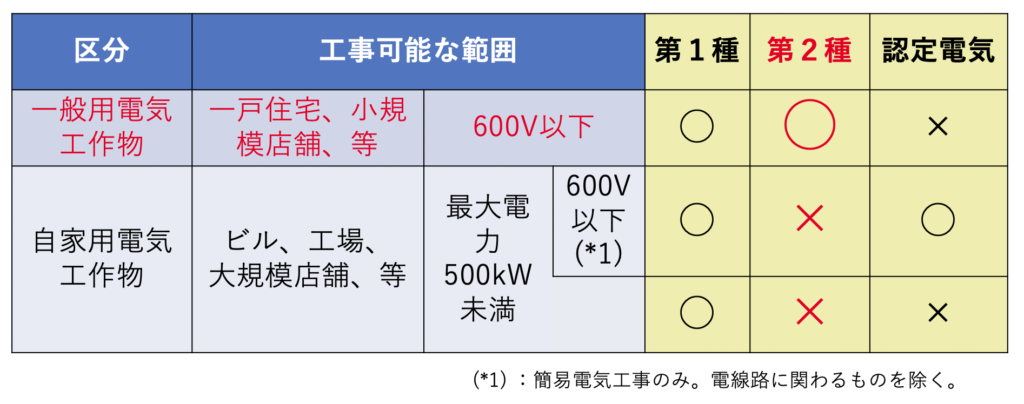

簡単にまとめると、下記の表のように一般用電気工作物(一戸住宅など)で、600V以下の工事が可能になるのです。

では、この資格を取るためにどれだけの費用が必要となるのか?

実体験を交えながら、「一番安い出費に抑える事ができる方法」 や 「おすすめテキスト&グッズ」などを紹介していきます。

目次

内訳

受験手数料

受験申し込みは電気技術センターを通して「インターネット」と「郵便」どちらでもできます。(2019年現在)

◆インターネット:9,300円(税抜)

◆郵便:9,600円(税抜)

300円の違いですが、パソコンやスマホからでも簡単に操作できるので、インターネットからにしましょう。申し込みは、電気技術者試験センターの下記ページから行えます。

受験手数料

①9,300円

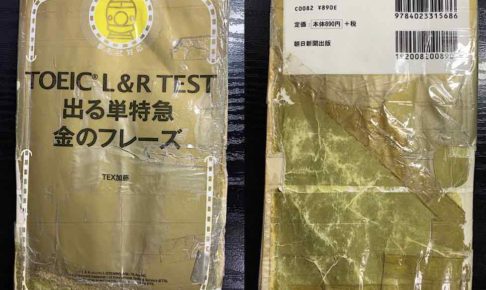

筆記試験のテキスト費用

数あるテキストの中で、最も人気が高くバイブル的な存在となっているのがこのテキストです。

他にも色々とテキストや過去問がありますが、私の経験上、この本1冊あれば大丈夫です。写真やイラストがふんだんに使用されていて視覚的に分かりやすいし、厳選された180問の過去問まであります。繰り返し出る問題ばかり厳選されているので、この過去問さえやれば充分合格点に達します。約2,000円ほどです。

あと、付録で「重要ポイント:丸暗記ノート」というものも付いています。これが凄くいい!!縦21cm × 横15cmほどの小冊子で、30ページ程の中に全てのポイントが凝縮されています。持ち歩きにも便利でスキマ学習として活用する事ができますよ。

②筆記テキスト費用

約2,000円

技能試験のテキスト費用

上記で紹介した筆記試験のテキストと同じシリーズの技能試験版です。

技能もこれ1冊あれば大丈夫です。候補問題13問全てに対して、組み立て過程の写真が大量に掲載されています。電気工事素人の私でもすんなり理解する事ができました。筆記試験のテキストと同様、2,000円ほどです。

あとは、これと併せて下記の2つの記事にまとめた練習動画をベースに練習していけばすぐに上達するでしょう。なお、この2つの記事を作成するのに際し、事前にオンデマンド今井様とホーザン(HOZAN)株式会社から公認を頂いております。

この2つのシリーズ動画は「何に注意して作業すればいいのか」「欠陥を回避する方法」などノウハウ的な事まで非常に丁寧に解説されていて、まるで通信教育のDVD動画のようなイメージです。これが無料とは信じられません。

有名な動画ですが、これを知っているのと知らないのとでは、練習効率が雲泥の差となるでしょう。

上記で紹介したテキストとこの動画で練習をすれば、配線加工などやった事のない素人の方でもすぐにコツが飲み込めるはずです。

通信教育講座や、技能試験対策講習会などの高い出費(1万〜2万円)を抑える事ができます。

③技能テキスト費用

約2,000円

技能試験の工具&練習キット費用

工具

初心者の方で最も悩まれるのが工具選びでしょう。

周りに電気工事士の先輩や指導者がいれば相談する事ができますが、素人&独学者で右も左も分からないという方は下記の工具セット一式(DK-18)を買っておけば間違いありません。工具は全て、あの有名なホーザン(HOZAN)製です。

特にこのセットの中に入っている「P-958 VVFストリッパー」や「P-737 リングスリーブ用圧着工具」の使い易さは圧巻です。感動すら覚えてしまいました。

技能試験日が近づいてくると、売り切れになる事もよくあるので早めに買っておいた方がいいでしょう。

セット価格はお店によって差があり、たまにセールなどもやっていますので、時期によって価格変動します。まあ、約11,000円と見ておいて大丈夫だと思います。

なお、一点注意して欲しいのは、初期費用を抑える為に中古品(リサイクルショップ販売品)に手を出したり、メンテの行き届いていない手持ちの古い工具を使ってしまう事。

練習時の効率も落ちますし、本番試験で破損等の思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

工具だけはケチってはいけない!

これだけは断言しておきます。

あと、アイデア商品として一つ紹介しておきたいのが、ホーザンから発売されている「合格ゲージ」です。

上記工具セットの中の「P-958 VVFストリッパー」に装着して使用するのですが、これがあると初心者でも正確な寸法でケーブルをカットできます。値段も500円くらいと安いので、工具セットを買う際に一緒に買っておいてもいいかもしれません。

④工具費用

約11,500円

練習キット

練習キットは「1回分」で充分です。

2〜3回やる場合でも、部品は繰り返し使用できます。ケーブルは1回分以上の余裕はありますが、 これも使い回す事ができます。どうしても新しいケーブルでやりたかったら、ホームセンターの切り売りで買えば良いでしょう。

この1回分練習キットはネット上のお店によって差がありますが、約17,000円くらいです。

⑤練習キット費用

約17,000円

ちなみに、リサイクルショップなどに行くと、運が良ければジャンク品(経年劣化品)のような格安ケーブルが売ってます。実際の工事に使う訳ではないので、こういうジャンク品を狙ってみるのも一つの手です。

私の近所にあるリサイクルショップでは、こんなのが売ってました。

各種VVFケーブルが、約10mで¥500です。新品が10mで¥1,000〜1,200ほどするので、ほぼ半額で購入できます。

あと、練習時に溜まってくるケーブル端材ですが、そのまま捨てずに保管しておきましょう。短い端材でもスクラップ業者やリサイクルショップで買い取ってくれる可能性があります。

詳細は下記の記事を参考にして下さい。

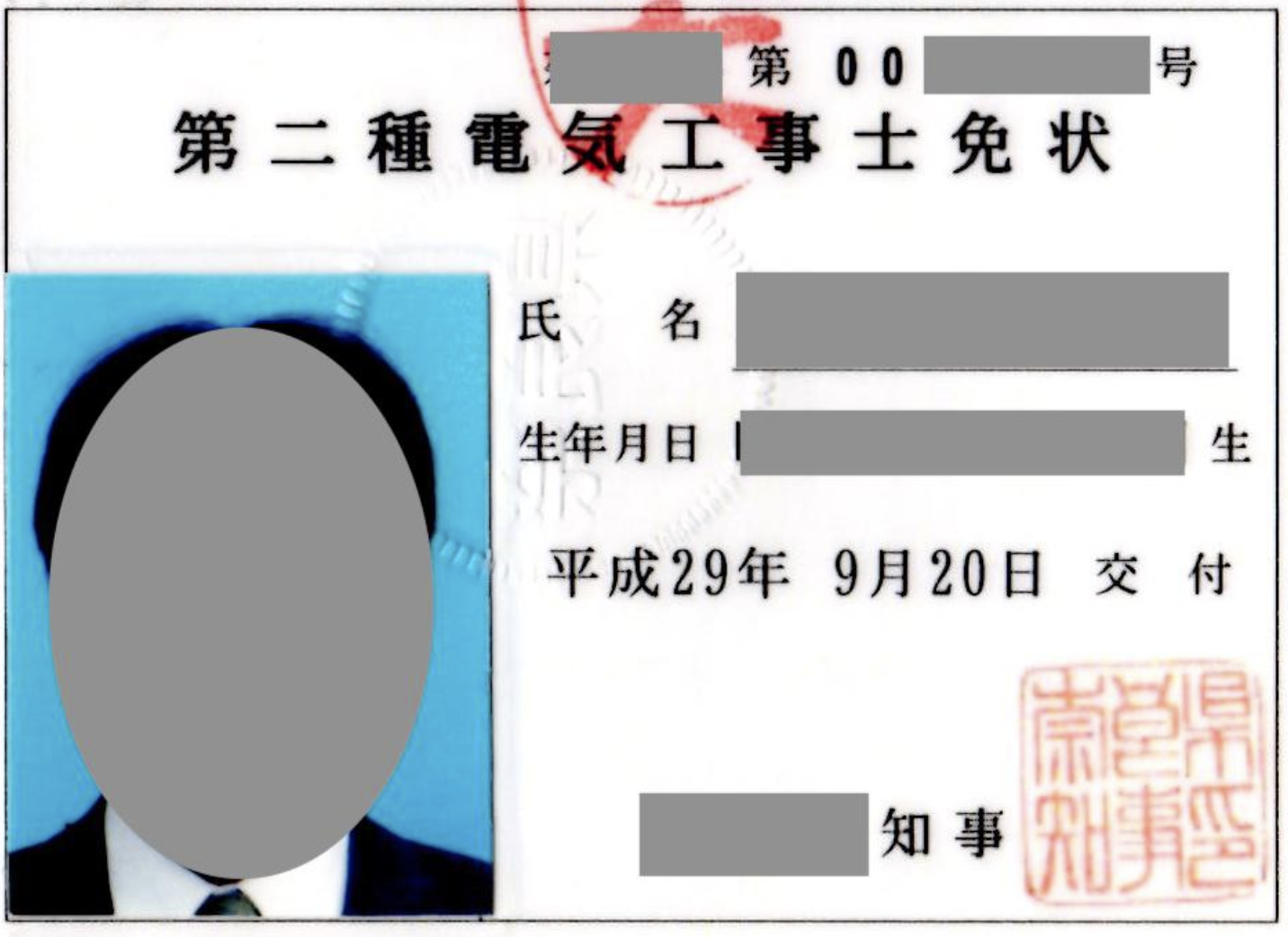

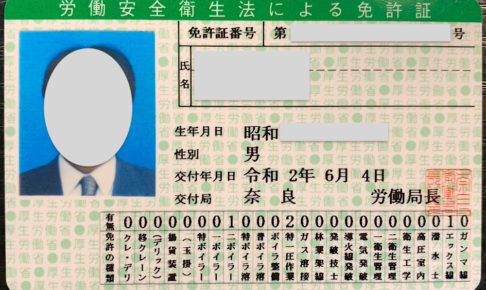

免許申請費用

合格した後、免許を発行するのにもまたお金がかかります。

◆申請手数料:5,200円(2019年現在)

◆簡易書留郵送費:約400円

⑥免許申請費用

約5,600円

トータル費用

では、①〜⑥のトータル費用はどうなるでしょうか?

【トータル費用】

約47,400円

あと、これに試験会場に行くまでの交通費(筆記と技能)を考慮すると、約5万円という事になるでしょう。

電気工事士は非常に需要の高いです。この約5万円という費用をどう捉えるかは人によって異なると思いますが、私自身は将来への投資と考えると安いものだと思います。

私がこの資格を取った時の体験談については、下記の記事にまとめていますので参考にして下さい。

「認定電気工事従事者」について

第二種電気工事士の免許があれば「認定電気工事従事者」の資格を講習を受けるだけでゲットできます。試験はなく講習参加だけなので、非常に美味しい資格と言えるでしょう。持っていれば仕事の幅も広がります。

では、この「認定電気工事従事者」の免許を取得するのにどれだけの費用が必要になるのか、下記の記事を参考にして下さい。

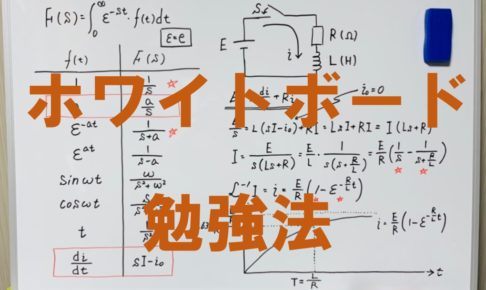

電験三種「理論」のチャレンジ

第二種電気工事士の資格を取得できたことで電気に興味が湧き、この上位資格である電験三種がどんなレベルのものなのか、記念受験だけでもしてみようとチャレンジしてみる事にしました。

但し、手始めとして「理論」のみの科目合格を目標。

その過程を下記の記事にまとめましたので興味のある方はご覧下さい。

私がこれまで取得してきた資格の一覧表を下記ページに記載しています。

各資格の「おすすめテキスト」「勉強方法&ノウハウ」「試験概要」「難易度」などの記事にリンクさせていますので、参考にして下さい。