目次

若者の読書離れ

ふたば亭プラスです。

『最近、若者は本を読まなくなってきた。』

近年、スマホが普及しだしてから、特にそう感じています。

私は現在アラフィフですが、子供の頃から本が大好きでこれまでの人生の中で1000冊以上の本を読んで来ました。

(10歳位の頃から約40年間。一ヶ月に平均2〜3冊として計算。)

1000冊以上の本を読破

ジャンルも様々で、近代日本文学の古典(純文学)から推理小説やSF小説、哲学書まで様々。

もともと親が読書好きだったので、その影響を思いっきり受けました(笑)。

そして、一旦その世界にはまってしまうと抜け出せなくて、徹夜して本を読みきった事も数えきれないくらいあります。

本の魅力は、活字を通して自らイメージを膨らませながら、現実世界を忘れてトリップできる事にあると思っています。

活字でトリップできる快感!

トリップしたい為に「イメージ」するという力を養う事ができるし、それは人生の様々な場面で『発想力』という形で役立つものになります。

ただ、今の若者が何から一番刺激を受けているかというと、大半はSNSやYoutube、そしてゲームでしょう。

電車の中でも本を読んでいる人をほとんど見なくなりました。

皆さん一心不乱にスマホの画面を見ています。

ちょっと悲しい現実ですね。。。

活字の面白さ

(1)作者の息遣いを感じ取れる

冒頭にも書いたように、本の面白さは活字を通して「トリップ」できる所にありますが、それ以外に、その本を書いた作者の息遣いまでもを捉える事ができるのです。

例えば、百年前に書かれた本でも、その作者がすぐ側にいて語りかけてくれているような親密感も体感する事ができます。

時代を超えてシンクロできているような不思議な感覚。

私は本を読みながら、この作者はどのような人物でどういう人生を送ってきたのかを調べたりもしてます。

(2)映画化を空想

私自身の読書の楽しみ方として、読み終えた後に、その本を映画やドラマ化する場合、どのような構成や配役をしたら面白いかという事も考えたりしてます。

また、印象に残ったシーンを頭の中で映像化して、寝る前に妄想する事もしばしば。

読書後も楽しいし、想像力を養えますよ。

(3)イメージコレクション

そして、何より形として手元に残るのがいいですね。

印象に残った本は、その本の背表紙を見ただけで、その内容が一気に頭の中を突き抜けるほどのパワーを持つほどになります。

色んな要素が詰まったおもちゃ箱のような感覚。

活字にハマれば、良書から漂うオーラを感じとる事ができるでしょう。

読書が楽しくなる方法

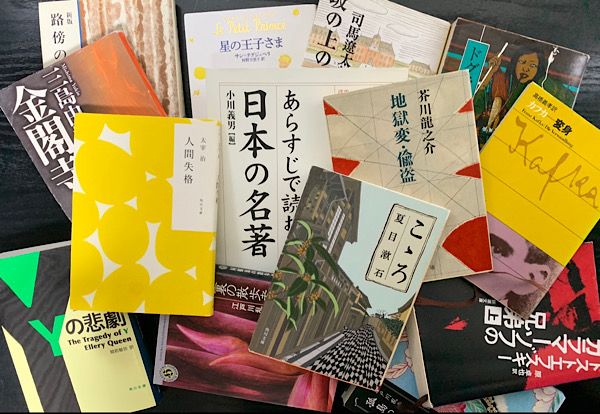

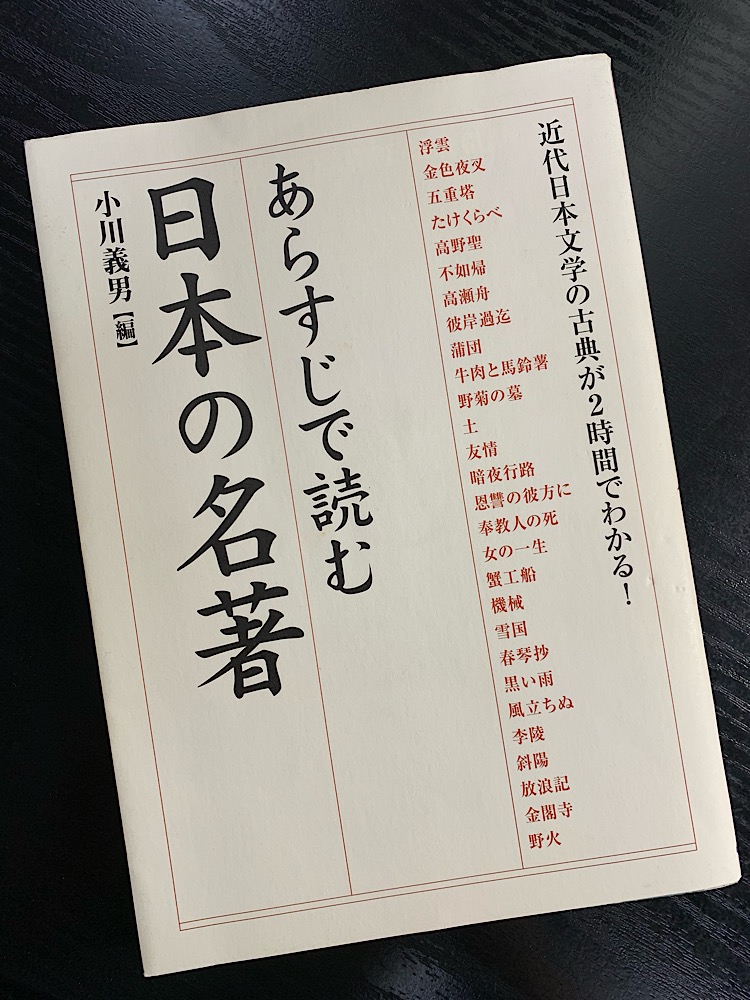

(1)あらすじで読む日本の名著

読書(活字)にあまり馴染みのない方々に、是非目を通して一冊があります。

中経出版から出ている『あらすじで読む日本の名著』という本。

ネットでも購入する事が出来ます。

構成としては、日本の代表的な名作28編の「あらすじ」のみが収録されているのです。

要はそれぞれの作品の「あらすじ」を通して、その本の舞台&背景、更に登場人物のキャラクターなどが、どのようなものなのかを把握できるのです。

対象の28編を一覧でまとめるとこんな感じ。

(ちなみに、私はここに収録されている作品は全て原作で読破済み)

| 浮雲 | 二葉亭四迷 |

| 金色夜叉 | 尾崎紅葉 |

| 五重塔 | 幸田露伴 |

| たけくらべ | 樋口一葉 |

| 高野聖 | 泉鏡花 |

| 不如帰 | 徳冨蘆花 |

| 高瀬舟 | 森鴎外 |

| 彼岸過迄 | 夏目漱石 |

| 蒲団 | 田山花袋 |

| 牛肉と馬鈴薯 | 国木田独歩 |

| 野菊の墓 | 伊藤左千夫 |

| 土 | 長塚節 |

| 友情 | 武者小路実篤 |

| 暗夜行路 | 志賀直哉 |

| 恩讐の彼方に | 菊池寛 |

| 奉教人の死 | 芥川龍之介 |

| 女の一生 | 山本有三 |

| 蟹工船 | 小林多喜二 |

| 機械 | 横山利一 |

| 雪国 | 川端康成 |

| 春琴抄 | 谷崎潤一郎 |

| 黒い雨 | 井伏鱒二 |

| 風立ちぬ | 堀辰雄 |

| 李陵 | 中島敦 |

| 斜陽 | 太宰治 |

| 放浪記 | 林芙美子 |

| 金閣寺 | 三島由紀夫 |

| 野火 | 大岡昇平 |

ただ、1点だけ注意点があります。

この本の意図は、ただ単に「あらすじ」だけを読んで表面的な要約を頭に入れるだけのものではないのです。

この部分を誤解している方々が多く、この本そのものの評価自体も賛否両論になっている様子。

私はこの本を読んで、下記のように感じました。

「あらすじ」を通して、原作を読んでみたいという衝動を駆り立ててくれるもの。

映画でいうと、「予告編」の位置付けにあたるのかもしれません。

ただ、結末まで一気に要約しているので、その本の世界観が気に入ったら、途中であらすじを読むのをやめて原作の方に移ればいいのです。

そして、予め「あらすじ」が分かっているので、すぐに没頭できます。

イメージ&トリップしやすくなるのです!

ちなみに、この本は「世界の名著」バージョンもあります。

日本文学より、世界文学の方に興味がある方は、まずはこちらを選んでもいいかもしれません。

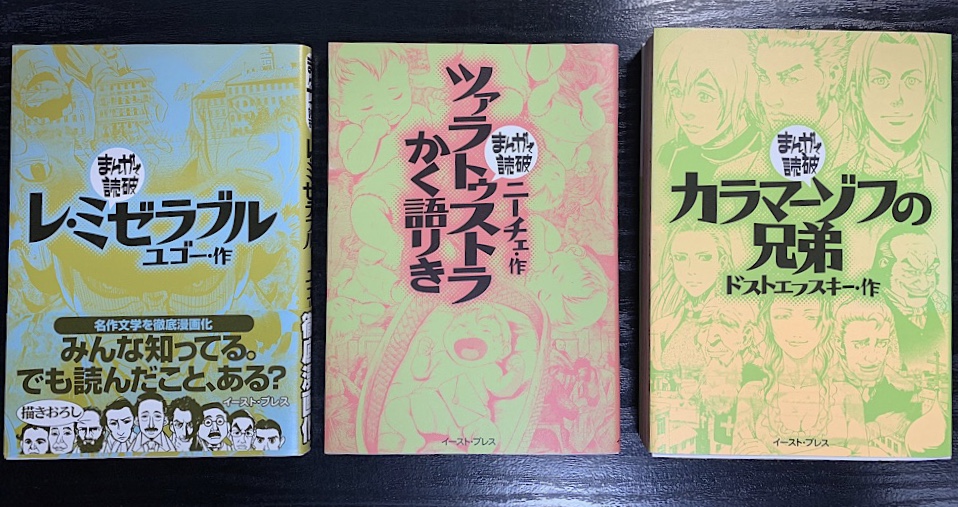

(2)まんがで読破

あと、違った角度から読書を促進してくれるものもあります。

漫画を通して、名作の世界観を味わってもらおうというもの。

色んなシリーズが出版されています。

一例として、下記3冊のような、読書に馴染みがない方にはちょっと敬遠しそうな本も対象になっています。

これも全シリーズをネットで買う事ができます。

これについては、こんなブログ記事も書いてますので、参考にして下さい。

あと、こんな本もオススメです。

『有名すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む』

超定番の文学作品が10ページほどの漫画でギュッと集約されています。

それぞれの作品の背景にあるメインテーマの真髄を完璧に捉え、見事なまでの表現力で描き切っています。

収録されている作品一覧

| 人間失格 | 太宰治 |

| 山月記 | 中島敦 |

| 檸檬 | 梶井基次郎 |

| 舞姫 | 森鴎外 |

| 桜の森の満開の下 | 坂口安吾 |

| 変身 | フランツ・カフカ |

| 注文の多い料理店 | 宮沢賢治 |

| 濹東綺譚 | 永井荷風 |

| 高野聖 | 泉鏡花 |

| 三四郎 | 夏目漱石 |

| 雪の女王 | アンデルセン |

| 羅生門 | 芥川龍之介 |

| 蒲団 | 田山花袋 |

| 五重塔 | 幸田露伴 |

| ごん狐 | 新美南吉 |

| たけくらべ | 樋口一葉 |

| 阿Q正伝 | 魯迅 |

| 野菊の墓 | 伊藤左千夫 |

| イワンのばか | トルストイ |

| モルグ街の殺人 | エドガー・アラン・ポー |

| 恩讐の彼方に | 菊池寛 |

| 浮雲 | 二葉亭四迷 |

| ラプンツェル | グリム兄弟 |

| ドグラ・マグラ | 夢野久作 |

| 風立ちぬ | 堀辰雄 |

ただ、これらのシリーズもまんがを読むだけで終わって欲しくないのです。

漫画で世界観を気に入ったら原作を読んで欲しい。

原作へと誘ってくれる入門編のような位置付けにあると思っています。

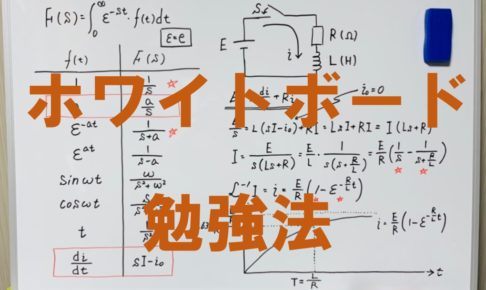

(3)『読書メーター』『ブクログ』『ビブリア』活用

スマホ用の代表的な読書アプリとして、

・『読書メーター』

・『ブクログ』

・『ビブリア』

の3つが有名です。

スマホで読書管理!

読んだ本の履歴を残して本棚管理したり、月々の読書量をグラフ化したりできるのです。

各機能を一覧表にしてまとめてみました。

| 読書 メーター | ブクログ | ビブリア | |

| グラフ 管理 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 状態管理 | •読みたい •積読 •読書中 •読んだ | •読みたい •積読 •読書中 •読んだ | •読みたい •読んだ |

| 本棚 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ネット上 感想共有 | ◯ | ◯ | × |

| 新刊 チェック | ◯ | ◯ | × |

どのアプリも無料なので、一旦全てダンロードして、少し使ってみてから自分に合ったものを選択するようにすればいいと思います。

個人的には、『読書メーター』と『ブクログ』に装備されている、本の感想をネット上の色々な方と共有できる機能が気に入ってます。

ダウンロード先のリンクを貼っておきます。

【読書メーター】

【ブクログ】

【ビブリア】

(4)入浴時間の有効活用

あと、入浴時間に読書するのもお勧めです。

『お風呂メガネ』を使えば、近視の方も問題なく本を読む事ができます。

お風呂読書について、こんなレビュー記事も書いてますので参考にして下さい。

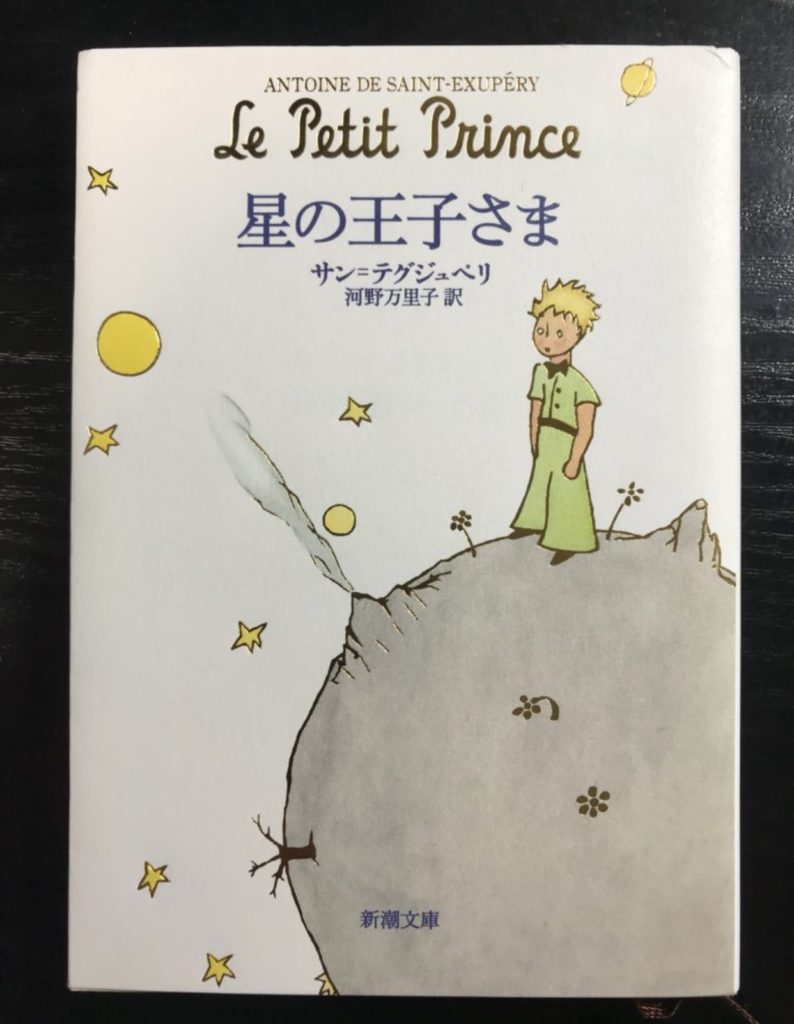

世界的な超ベストセラー

『星の王子さま』

サン=テグジュベリ

この本は、1943年の出版以降、世界中の200以上の国に翻訳されて、なんと1億5千万冊以上売れている超ベストセラー。

読んだ事はなくても、題名を一度は耳にした事があるのではないでしょうか?

なお、その内容は単なる子供向けのファンタジー作品ではありません。

「人間が生きていく上で大事なものは何なのか?」という事が凝縮されている哲学書。

私はそのように感じました。

子供の頃に読んだ事がある方も、大人になり社会で働くようになってから再読すると捉え方が全く変わってくると思うのです。

非常に分かりやすい言葉で本の面白さがギュッと詰まっている名著。

内容はあえて触れませんが(お楽しみという事で)、もし時間があれば一度読んでみて下さい。

忘れていた何かにハッと気づく事があるでしょう。

そして、この本を皮切りに読書の楽しさを再認識できるかもしれませんよ。

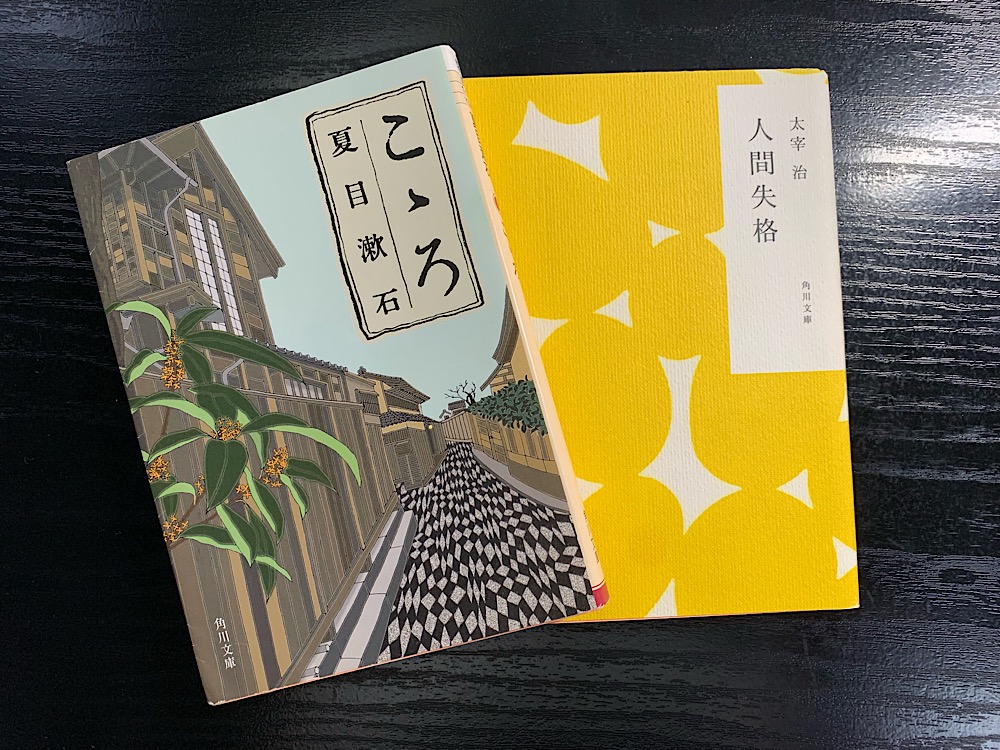

国内で最も売れている文学作品

国内の文学作品の中で最も売れている文学作品は、

太宰治の「人間失格」と、夏目漱石の「こころ」です。

それぞれ累計600〜700万部超発行されています。

国内の文学作品としては異例の売れ行き。

『人間失格』

太宰治

『こころ』

夏目漱石

私もこの2作品は大好きで、これまで何度も読み返しています。

人間の生と死。

苦難多き人生、複雑な人間模様について考えさせてくれるもの。

私はこのように捉えています。

すごい世界観を体感できますよ。

まだ未読の方が羨ましい・・・。

若者が大人の社会に出ていく際に、是非とも読んで欲しいものです。

最も発行部数の多い推理小説

私は推理小説も大好きで良く読むのですが、世界で最も発行部数の多い(人気の高い)作品は、アガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』です。

現在まで、約1億部が発行されています。

『そして誰もいなくなった』

アガサ・クリスティー

まあ、ミステリーの定番として妥当でしょうね。

背景&舞台を少しだけ紹介しますと、孤島に招かれた面識のない10人の男女が一人づつ殺されていくのですが、最後に驚愕の結末が待ち構えています。

驚愕の結末を体感できる

私も最初にこれを読んだ時にはぶったまげました。

今でもその衝撃は余韻として残っています。

最近では、この本のテーマや背景を真似た作品が多く出てきていますが、その中で最も完成度が高いなと感じたのが、綾辻行人の『十角館の殺人』です。

『十角館の殺人』

綾辻行人

ミステリーファンの間では、熱狂的な支持を集めている本作。

なお、『そして誰もいなくなった』の方を先に読んでいる方もご安心下さい。

絶対に騙されます(笑)

親から子への伝承

本は、親から子供への引き継ぐ事もできます。

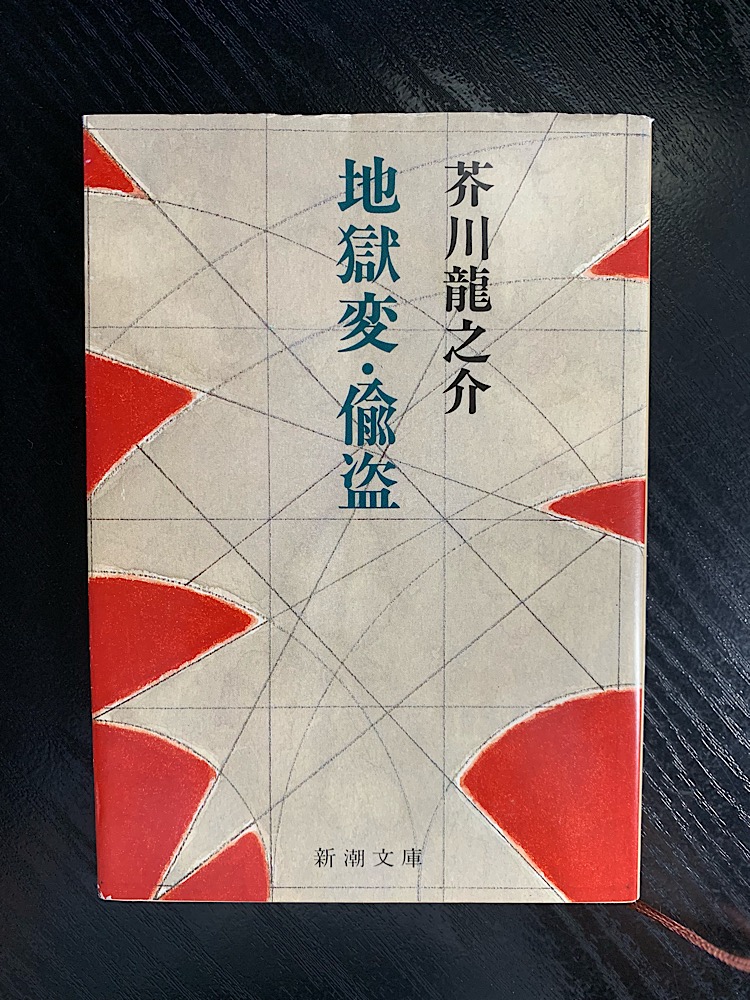

私も今は亡き読書好きの親から、沢山の本を頂きましたが、その中でも衝撃を受けた作品が、芥川龍之介の『藪の中』です。

『藪の中』

芥川龍之介

「地獄変・偸盗」の中に収められていた短編。

15ページほどの短い小説。

人間の極限状態の心理の恐ろしさ。見えている現実は一つだけではないという事を訴えかけるもの。

私はそのように感じました。

最近は、この作品を前面に押し出した本も出版されています。

なお、この『藪の中』は黒澤明監督の『羅生門』で見事に映画化されました。

映画『羅生門』については、ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を取った作品として、ご存知の方も多いと思いのではないでしょうか?

私はこの映画も大好きで、個人的な評価では『七人の侍』よりも上です。

芥川龍之介が『藪の中』で書いた世界観と読者への問いかけを、黒澤明独自の解釈で結論づけており、どん底に落とされた心のモヤモヤを救ってくれているのです。

映画を観た後に、小説を読んで自分なりの意見を考えるのも面白いですよ。

あともう一冊。

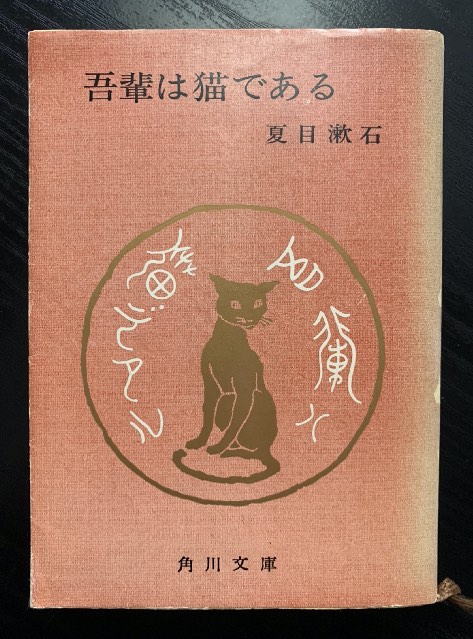

私が小学生の頃、親から「これを読んでみろ」と渡された本が夏目漱石の『我輩は猫である』です。

その面白さに夢中になり、5〜6回読んだのを覚えています。

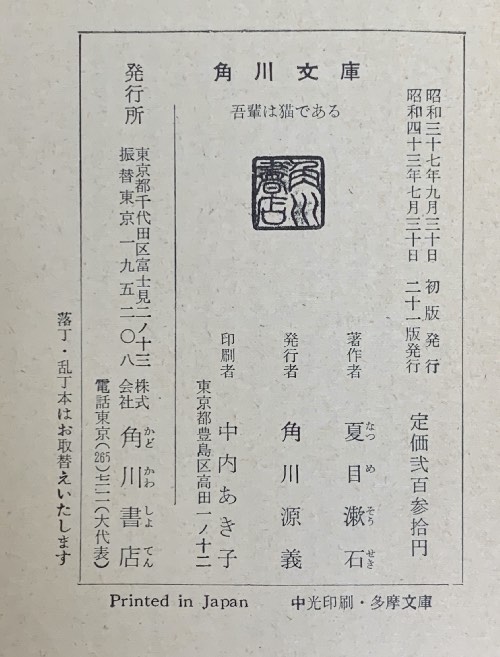

昭和43年発行。

私が所有している本の中で最も古い本です。

私が数十年に渡り1000冊以上の本を読む読書沼にハマるきっかけにもなった本で、今もまだ大事に残しています。

これは猫を主人公にした子供向けお気楽小説ではなく、猫の視点から見た人間の愚かさや滑稽さを素晴らしい表現力で書ききってます。

そして文学作品の中に「笑い」の要素を取りいれた、当時としては斬新な試み。

全てが計算され尽くされたプロット。

これから本を書こうとする人にとっても教科書のような存在と言えるでしょう。

ちょっと脱線しましたが、本を遺品として子供に受け継いでいくのは非常に素晴らしい事だと思います。

本を通し自分が捉えたイメージを伝承できる

私には、現在子供が二人います。

まだ未成年ですが、将来、成人して社会に出て行く際、何冊かの本を事前に渡しておこうと思っています。

【番外】動画配信サービス(VOD)のすすめ

読書に飽きたら、動画配信サービス(VOD)を観て楽しむのはどうですか?

最新のVODの魅力について記事に書きましたので覗いてみて下さい。