目次

特許サーチャーとは

ふたば亭プラスです。

皆さんは、特許サーチャーという資格をご存知でしょうか?

正式名称は「特許先行技術調査員」又は「調査業務実施者」と言います。

かなり専門性の高い資格で、一般の資格情報誌には載っていないと思いますが、端的に言うと下記のような業務を行う為の資格となります。

出願された特許について、過去に類似した特許が存在していないかどうか特許庁と連携して調査を行う業務

特許には「新規性」と「進歩性」が求められます。

◆新規性・・・公に知られていないもの

◆進歩性・・・容易な発明でないもの

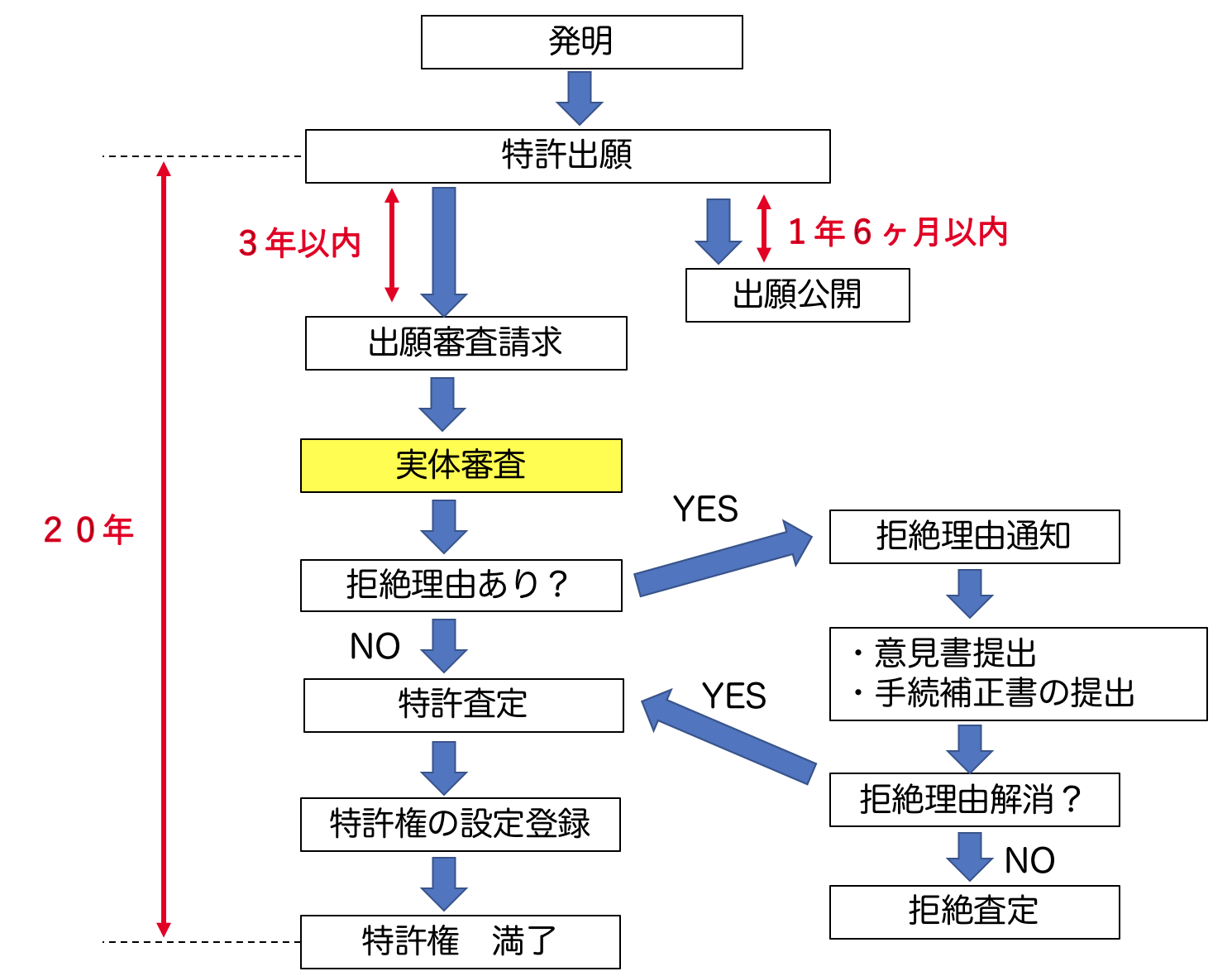

そして、これらを満たしていないと「特許権」(特許による収入)を得る事ができません。よく世間で誤解されているのが、お金を払って出願さえすれば特許収入を得られるというもの。特許を出願しても、上記2項をクリアしていなければ、「実体審査」でボツ(却下)となるのです。

この「実体審査」(下記フロー図の黄色部分)が特許庁の中でも最も手間のかかる業務。

審査する側に立ってみると、毎年膨大な数の特許が出願されている中で、その一つ一つを過去に出願された特許と照らし合わせて調査するのは多大な時間と手間がかかります。ちなみに日本国内の出願数は2017年度実績で4万〜5万件。

そこで、特許庁はこの「実体調査」を民間に委託しているのですが、当然ながら素人にこのような業務はできません。

専門的な調査スキルを持った者が対応する必要があります。

そしてこの「実体調査」を行う為の資格が、特許サーチャー(特許先行技術調査員)なのです。

中高年エンジニアが技術経験を活かせる最適な専門職。

基本的に特許サーチャーの大半は40代〜60代の方々です。例えば、技術者として長年働いてきて何らかの理由で退職し第2の職種として選択しているケースがほとんど。逆に新卒はほぼゼロ。

要は、昔取った杵柄で自分の中に蓄えた技術知識を有効活用しようというもの。

しかも就職時の年齢制限なし。技術の知識力だけが重視される。

では、どのような専門知識が要望されているか、下記一覧表(全39区分)のリンクを確認願います。

この中で自分に当てはまるかな?と思う方は目指してみる価値はあると思います。

ちなみに、私自身も現在の会社の業務(某メーカーの研究職)で、これまで特許を20件ほど書いてきた背景もあり、この資格の存在は以前から知っていました。そして将来を見据えて転職する際にこの資格にチャレンジしてみようと思い、今まで情報収集してきたのです。

この記事では、その内容をまとめたものを紹介します。

「特許サーチャー」の資格取得方法&業務内容について、どのサイトよりも詳細に情報を網羅していると自負しています。

資格の取得方法(1)〜(4)

一般的には、下記の手順を踏む必要があります。

(1)特許調査会社の試験通過

(2)INPIT研修受講[約2ヶ月]

(3)INPIT試験[2回&技術面接]

(4)特許サーチャーとして登録

それでは、具体的に一つ一つ説明していきます。

(1)特許調査会社(登録調査機関)の試験通過

まずは、特許調査会社に入社するために試験を受けなければなりません。個人で特許サーチャーになる事は実質できず、関連会社にバックアップしてもらう必要があるのです。

そして主な採用条件は下記の通り。

<一般的な採用条件>

①大学卒業後4年以上科学技術業務(主に研究開発職)に従事、若しくは短期大学or高専卒業後6年以上科学技術業務に従事している事。

②専門技術に精通しており、かつ技術文献(英語文献含む)の読解力がある事。

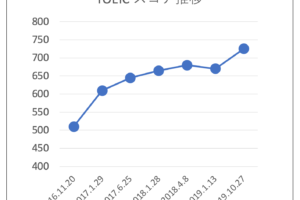

③TOEIC600点以上。

どの会社もこの3つが最低条件となっています。逆にこれらをクリアしていなければ書類選考で落とされてしまいます。

また、この業界の会社は面接だけではなく、専門試験を実施しているところがほとんどです。

一例としてこのような感じ。

◆課題として与えられた「特許」2〜3件を査読してポイントを整理して事前提出。

◆面接でその内容を審査官に説明(プレゼン形式)

◆審査官からの質問に特許明細書内の図を用いて的確に回答。

現在、国内にある主な特許調査会社は下記の通り。これらの会社は特許庁にも認められており、どの会社を選択しても問題ありません。主要勤務地で選べばいいでしょう。

| 会社 | 勤務地 | |

| 1 | 工業所有権協力センター (IPCC) | ・東京 |

| 2 | (株)パソナナレッジバンク | ・東京 ・大阪 |

| 3 | (株)AIRI | ・東京 ・大阪 ・京都 ・名古屋 |

| 4 | テクノサーチ(株) | ・名古屋 |

| 5 | (株)技術トランスファーサービス | ・東京 ・大阪 |

| 6 | (株)みらい知的財産技術研究所 | ・東京 |

| 7 | (株)古賀総研 | ・東京 |

なお、この中で国内最大規模の「工業所有権協力センター(IPCC)」が特許サーチャーの業務内容について動画公開しています。これで業務の大筋は理解できると思います。

(2)-1:INPIT研修受講

INPIT研修とは、「独立行政法人工業所有権情報・研修館」が実施している特許サーチャー(特許先行技術調査員)を養成するための研修形式のカリキュラムの事です。

★INPIT=National Center for Industrial Property Information and Training

研修期間は約2ヶ月

研修場所は東京のみ。しかも1日でも休む事は許されません。この期間中に膨大な内容の専門技術を吸収していく事になります。

【主幹】独立行政法人工業所有権情報・研修館

【場所】東京

【年間】年4回(2ヶ月)

【時期】1〜2月、4〜5月、7月〜8月、10月〜11月

【詳細カレンダー】平成30年度資料中No.1

【受講&試験料】¥219,000

【受講資格】登録調査機関に所属or採用予定の者

【研修人員】約120名

【研修概要】調査業務実施者育成研修について

研修費用:約22万円

研修費用は約22万円と非常に高額ですが、大抵の場合は会社が支払ってくれます。しかし、もし万が一この研修中の試験で不合格になれば自腹となる可能性もある事を念頭に置いておいて下さい。

(2)-2:使用テキスト

では、この研修でどのようなテキストを使用するのか?

テキストは一般の書店では売っていない。全てINPITオリジナル。

あまりに専門性が高すぎるのです。

ただ、その一部がネットで公開されています。ベースは特許法と特許検索手法の基礎の習得。興味がある方は下記のリンクからご覧になって下さい。ある程度研修内容が把握できると思います。

【使用テキスト(一部)】

◆特許法概論

◆審査基準

◆検索の考え方と検索報告書の作成

◆外国特許文献検索システム

◆審査事例(検索報告書の作成)

◆分類の概要

◆分類の概要(外国語)

あと、この業種に興味があり将来INPIT研修を受ける予定のある方は事前予習ができます。

ちなみに私もこの業種への転職を視野に入れており、少しづつ読み始めているところです。

ただ、ここで公開されている部分だけでも膨大な量ですが、実際にはこれの2〜3倍ほどの分量があるようです(某情報筋より)。全部合わせると、トータル1000ページほどになると思われます。

(3)INPIT試験

このINPIT研修期間中に2回の筆記試験と技術面接があります。

合格率:70%〜80%

合格率だけ見ると高そうですが、注意しないといけないのは、この試験を受けている方々が自分の人生をかけて研修に参加しているベテランのエンジニア群であるという事。

その中でこの合格率は非常に厳しいものであると思われます。

逆に言うと、不合格の20〜30%の方々は特許サーチャーになれず、当然ながら特許調査会社にも正式就職できないため無職となり、露頭に迷う事になります。

そして更に厄介なのが、筆記試験の過去問が一切公表されていないという事。

筆記試験の過去問は非公開

対策の打ちようがなく、研修で提示されたテキストの内容をひたすら暗記&理解していく必要があります。小手先のテクニックは通用しません。

心して臨んだ方がいいでしょう。

(4)特許サーチャーとして登録

INPIT研修試験に合格すると、いよいよ特許サーチャーとして正式登録されます。要は、特許調査会社にて仕事をする事が可能となります。

仕事をマスターするまで約3年の修行が必要

この3年という期間が必要というのはこの業界では有名です。

専門的な知識を蓄積するだけでなく、特許検索ツール(専用端末)を用いて特許検索を行い、その結果をまとめた上で特許庁へ定期的に報告していく必要があります。

<特許調査ノルマ>

約4〜6件/月

これだけのノルマをこなすのは、INPIT研修試験に合格後すぐにできるものではありません。先輩に手ほどきを受けながら徐々に慣れていくといった感じでしょうか。

INPIT合格後、3年間は継続して日々勉強していく必要がある事を覚悟しておいた方がいいと思います。

特許サーチャーになるための方法:調査機関への応募〜試験合格まで

(後日追記)

私自身、この「特許サーチャー」の資格取得に挑戦して、無事合格しました!

その過程について、下記の記事にまとめましたので、同じく特許サーチャーを目指されている方は参考にして下さい。

特許法の基礎

参考までに特許サーチャーとして必ず把握しておかなければならない「特許法」の中の代表的な条文を紹介しておきます。

まずは「新規性」について。

新規性

<特許法第29条第1項>

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除きその発明について特許を受けることができる。

一. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

次に「進歩性」について。

進歩性

<特許法第29条2項>

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず特許を受けることができない。

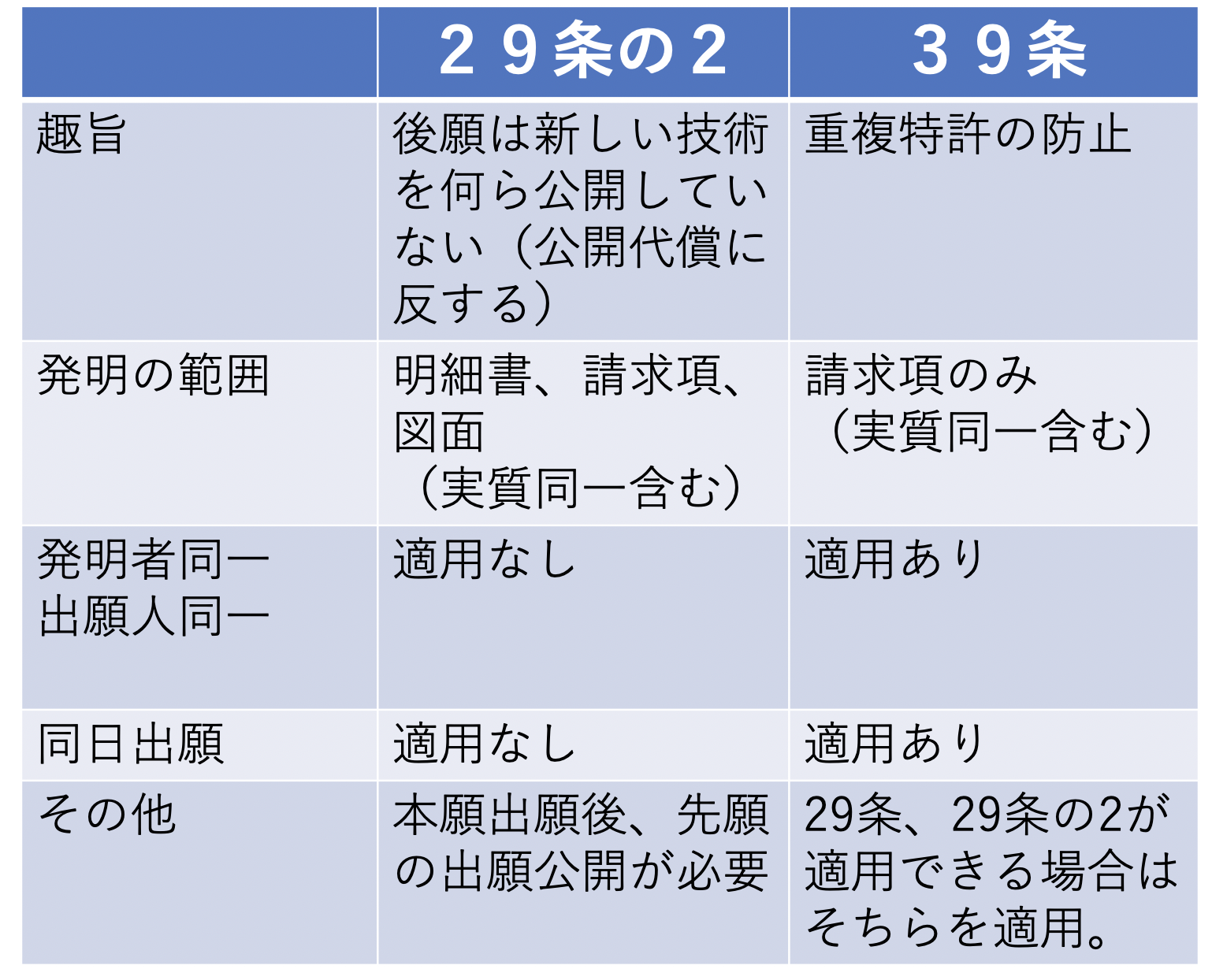

そして「先願特許」の位置付けについて。主要な条文として「29条の2」と「39条」の2つがあります。

先願特許-1

<特許法29条の2>

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第 66 条第 3 項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開又は実用新案法と同一であるときは、その発明については、前条第 1 項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該 特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

先願特許-2

<特許法第 39 条>

同一の発明について異なった日に 2 以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2.同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3.特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、 その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を 受けることができる。

4.特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5.特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下され たとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第 1 項から前項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特許出願について第 2 項後段又 は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

この先願特許に関する2つの条文の違いを簡単にまとめると下記のようになります。

なお、これらはあくまでも一例であり、このような特許法条文を多量に覚え、そして理解していく必要があります。

基本的な特許検索方法について

プロの特許サーチャーになるのは、上記のような手順を踏む必要がありますが、「特許検索」自体は自宅のPCでも手軽にできます。

例えば、自ら発明を思いつき特許出願したい場合、過去に似たような特許が出願されていないか、下記のサイトから簡易検索することが可能です。

簡単な操作方法についてはこちらを参照。

トップ検索ページの簡易マニュアル

専門書籍

特許サーチャー向けに書かれた専門書というのは、上記でも記載したようにあまり販売されていません。

あえて良書を挙げるとすれば、この2冊になるでしょう。INPIT研修受講前に基本的な知識を体系的に得たい場合に役立つと思われます。

また、下記のサイトに、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の人材育成部長が「特許サーチャー育成の現状&今後の課題」について見解を述べています。現場の生の声を反映した非常に分かりやすいレポートとなっています。

特許調査従事者(サーチャー)の育成に向けて

上記でも紹介した追加記事(実体験)です。

特許サーチャーに興味を持たれた方はご一読下さい。

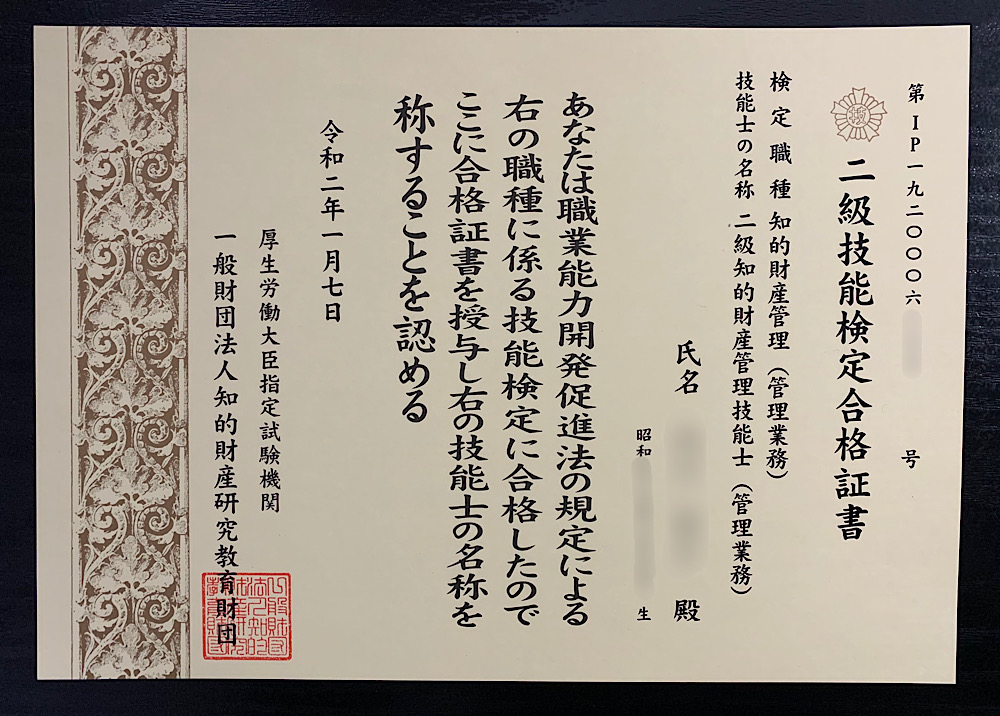

知的財産管理技能検定受験のすすめ

特許関連の検定試験として最近注目を浴びているのが「知的財産管理技能検定」です。

特許サーチャーを目指す方であれば、特許に関する知識はある程度身についていると思われますので、力試しとして受験してみるのもいいかもしれません。

取得すれば、「知財技能士」と名乗ることができます。

特許サーチャーを目指す方であれば、特許に関する知識はある程度身についていると思われますので、力試しとして受験してみるのもいいかもしれません。

取得すれば「知財技能士」と名乗ることができます。

但し、特許サーチャーとしては専門外となる「意匠法」や「商標」、及び「著作権法」などを新たに勉強する必要があり。

私は、2級を取得しましたが、その時の経験を踏まえ「知的財産管理技能検定」の勉強法について記事を書きましたので、知財技能士を目指す方は是非参考にして下さい。

勉強に疲れたら・・・ちょっと一服

勉強に疲れたら動画配信サービスで一息つくのはどうですか?

『hulu』や『U-NEXT』など多くの人気サービス(VOD)の特徴を分かりやすくまとめてみました。

無料視聴期間もあるので、じっくりと自分に合うものを選ぶ事ができますよ。