目次

受験動機

ふたば亭プラスです。

私はアラフィフの電気素人の親父ですが「何ごとも経験」と思い、昨年から電験三種にチャレンジしています。

(ちなみに、仕事は電気とは全く関係ない別分野)

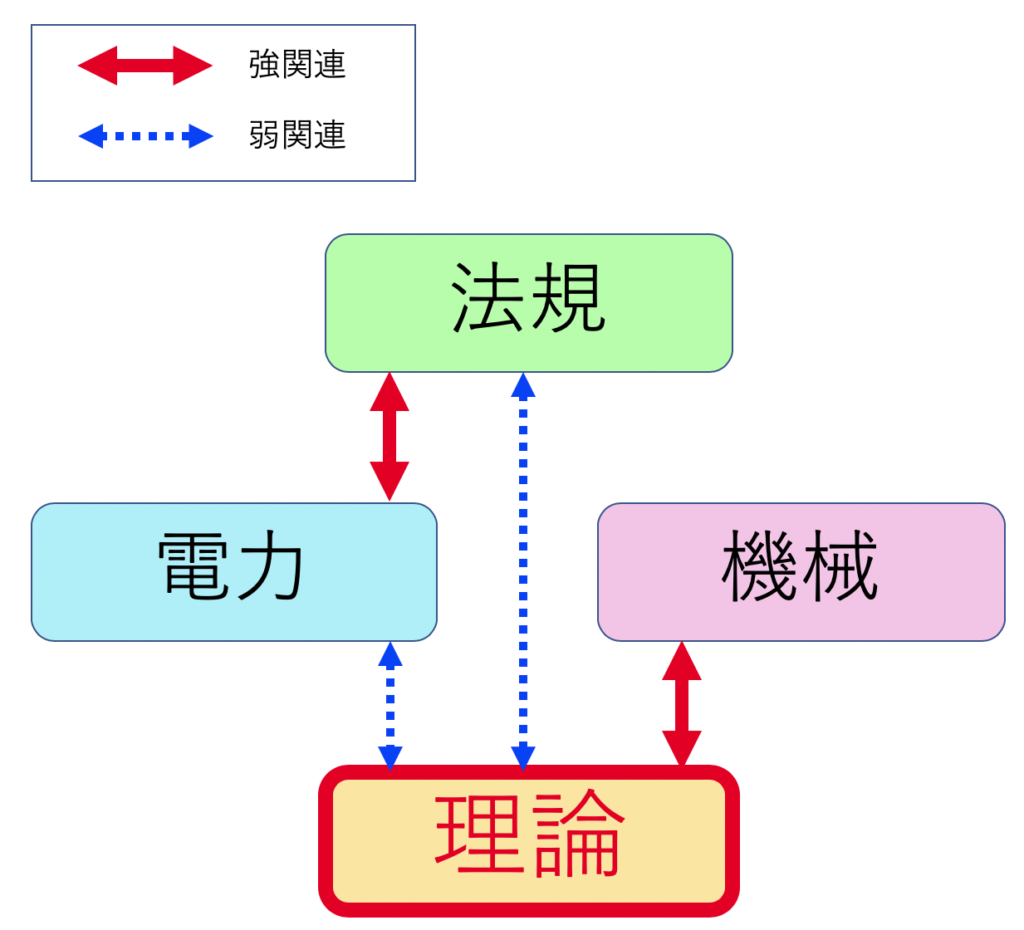

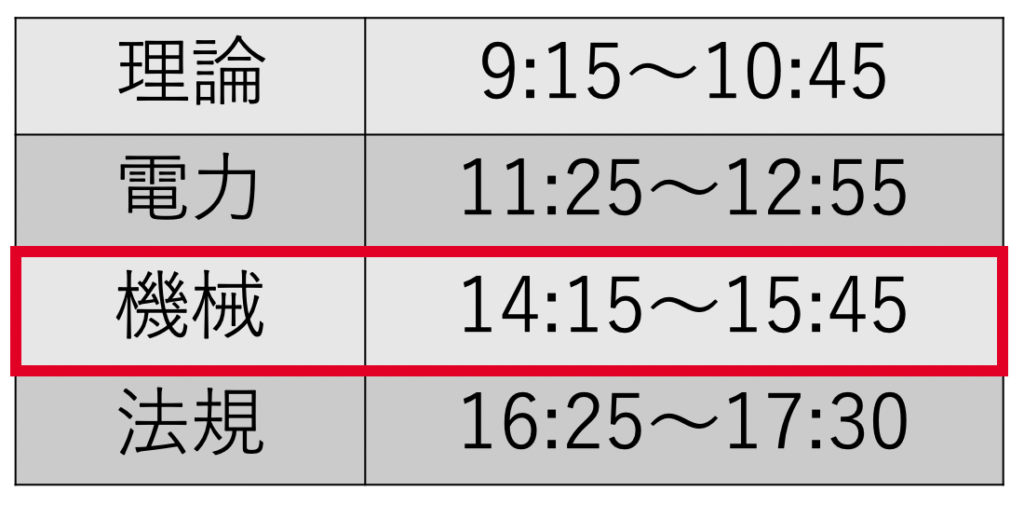

電験三種の試験は、「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目があり、全てに合格しないと免状が発行されません。

但し、4科目全て「一発合格」する必要はなく、1年ごとに科目合格を積み重ね、3年以内に4科目合格すればOKとされています。

受験生にとっては嬉しい制度ですね。

この4科目は互いに関連性があり、ざっくり図示するとこんな感じ。

『理論』が4科目の中で一番の基本で、他の科目とも密接に関連しています。

そこで、まずは手始めに「理論」のみにターゲットを絞り、ダメ元で受験してみたところ、なんと合格したのです!

その時の様子は、下記の記事にまとめています。

『理論』は前年度に合格!

不合格だったら潔く電験から離れようと思っていたのですが、合格してしまったので引き続き継続チャレンジしていくしかなくなってしまいました・・。

(嬉しい誤算だった訳です。)

次に進むステップとして、残りの3科目「機械」「電力」「法規」に挑んでいく必要がありますが、様々な事情から(公私共々超多忙で勉強に時間を費やせない)、次も1科目に焦点を絞り計画を立てる事にしました。

そして、その1科目として選択したのが「機械」です。

『機械』のみターゲット!

科目合格を目指す!

この「機械」は、電験三種の中で最難関と言われています。

よって、「機械」を合格しておけば、あと残りの2科目「電力」「法規」の勉強が多少楽になるかなとも思ったのです。

では、アラフィフ親父がどんな勉強&対策をしていったのか、詳細に紹介していきます。

<追記>

その後、電験三種合格を達成しました!

申し込み

【受験費用】

¥4,850(インターネット)

¥5,200(郵送)

『機械』のみ1科目受験でも、4科目受験と同様の費用がかかります・・。

【申請先】一般財団法人 電気技術者試験センター

合格率

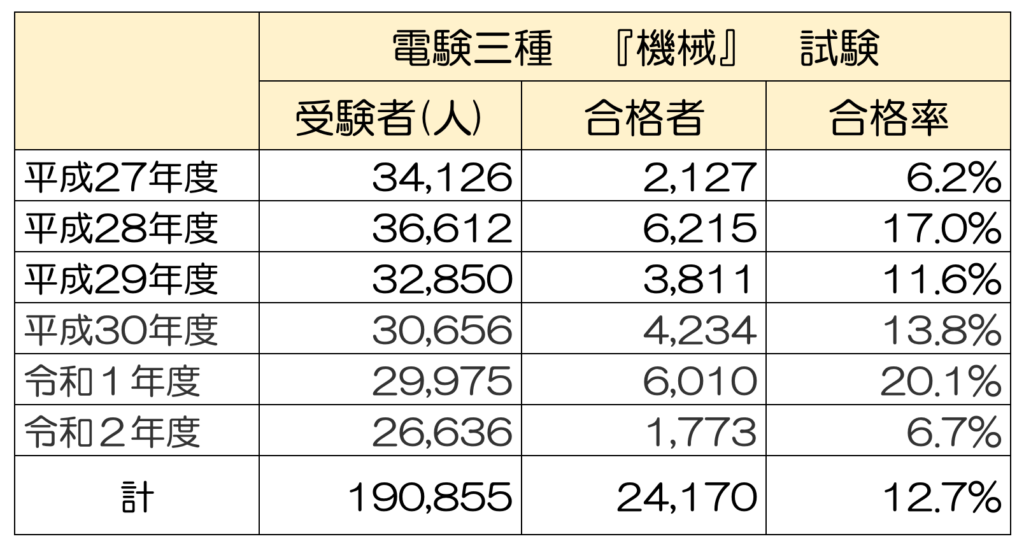

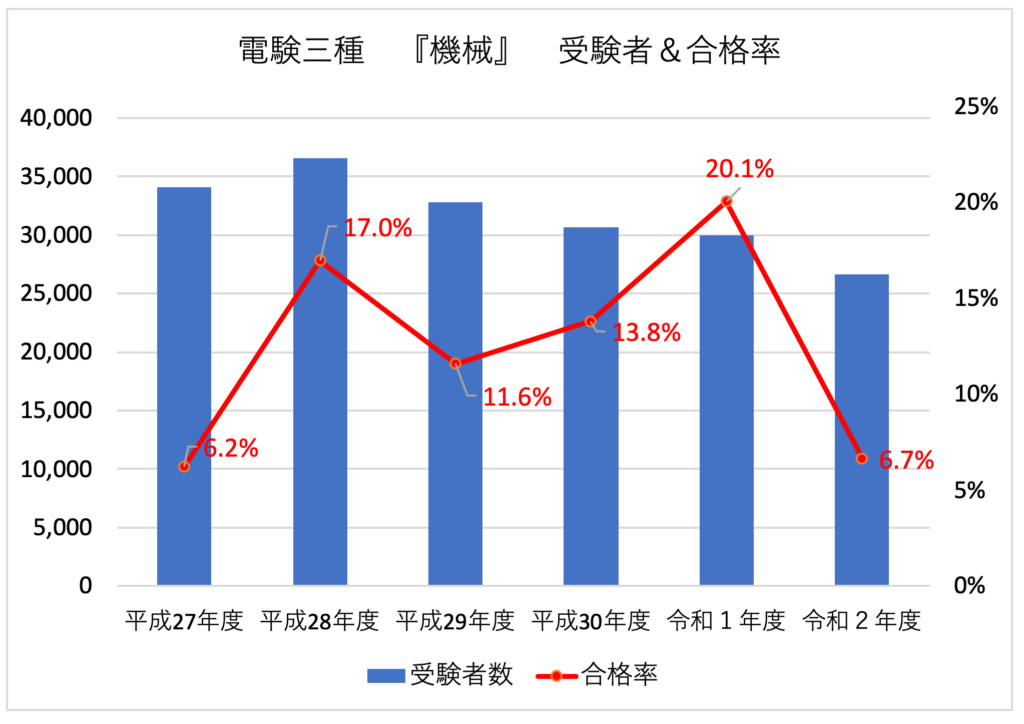

【機械:科目合格率】12.7%

(過去6年平均)

平成29年から令和1年まで合格率は上昇傾向でしたが、令和2年に一気に下落しました。恐ろしいですね・・・。

参考書&問題集

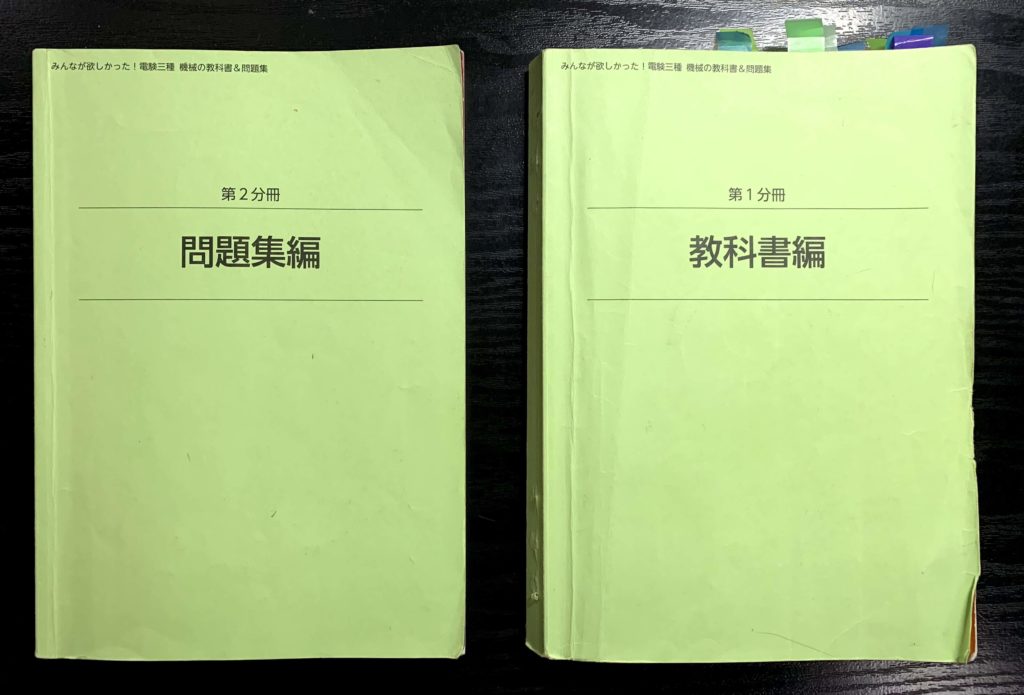

TAC出版「みんなが欲しかったシリーズ」

このTAC出版のシリーズは、「理論」合格の時にも非常にお世話になりました。

私のような電気初心者でも直感的に理解しやすいように、カラーイラストをふんだんに盛り込んで丁寧に解説してくれています。

今回の「機械」も同じシリーズを迷わず購入。

初心者でも読みやすい!

理解しやすい!

最初にも書きましたが、電験三種の中でも「機械」は最難関(ラスボス)と呼ばれており、電気の真髄を理解していないと出題問題の意味さえ分からず、吹き飛ばされてしまいます。

おまけに出題範囲も広い。。。

しかし、この参考書はそんな不安を解消してくれました。

各チャプターごとに重要なポイントに的を絞って、「これでもか!」というくらい分かりやすい言葉とイメージ図で表現してくれていて、なんだか小学校や中学校の教科書を見ているような感じ。

すんなりと頭に入る!

一時期流行った「猿でもわかる◯◯」というのがピッタリくるような印象。

電気素人のアラフィフの私でさえすんなり理解できたのです。そして、楽しく勉強できました。

更に、この参考書の感心するところは、重要でない部分(試験にあまりでない部分)は勉強しなくていい、と明言してくれているのです。

その部分の解説も一応載ってはいますが、「捨てていいよ」というようなメッセージを随所に散りばめてくれてます。

直接は書いてませんよ(笑)。

私はニュアンスでそのように感じました。

重要ポイントが分かる。

捨てていいポイントも分かる。

また、この参考書は「教科書編」と「問題集編」を2つに分けて使用する事ができます。

◆教科書編:384ページ

◆問題集編:347ページ

両方合わせるとかなりの分厚さになるので(約3cm)、分ける事ができるのは非常にありがたい。

問題集を解いていて分かりづらい箇所があると、横に教科書を置いて並べて確認する事ができるのです。

また、ある程度学習が進んできて、教科書は見なくてもいいというレベルに達すると、問題集のみを持ち運んでスキマ時間に繰り返し学習する事もできます。

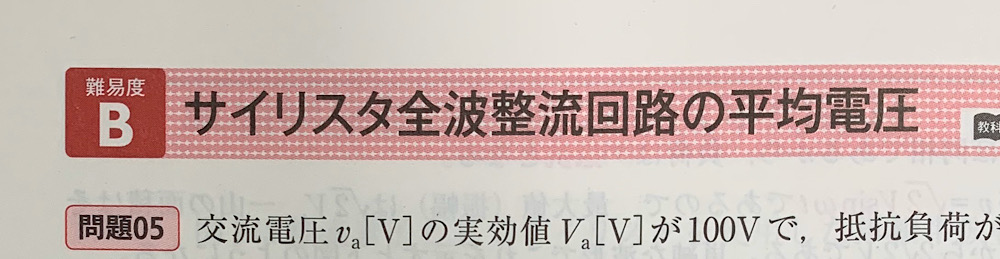

そして、更に特筆すべき点は、問題が難易度別にレベル分けされている事。

各問題の難易度が一目で分かる構成

| A | 平易なもの |

| B | 少し難しいもの |

| C | 相当な計算・思考が求められるもの |

下記のような感じで、各問題の表題の前に明記してくれてます。

これは、勉強を進める上で非常に役立ちました。

例えば、まずは「A」と「B」だけ繰り返しやって、慣れてきたら「C」に着手するというようにしてもいいでしょう。

また、得意な分野は「A」は飛ばして、「B」と「C」だけを徹底的にやり込むというやり方も有りかもしれません。

翔泳社「電験三種出るとこだけ!」

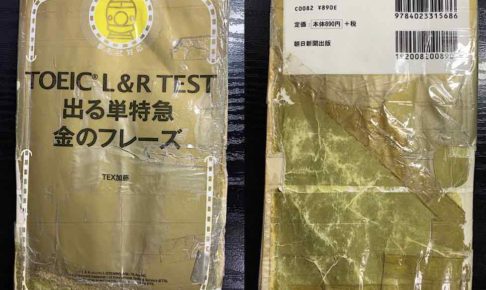

私は職場まで電車通勤をしているのですが、電車の中でもサッと取り出して勉強できるようなコンパクトな参考書も追加で購入しました。

サイズは、横12cm × 縦18cm × 厚:1.5cm。

持ち運びに便利!

上着のポケットにも入るくらい。

スキマ学習に最適

超重要項目のみをポイントを絞ってまとめてあり、更に過去問をベースとした頻出問題も掲載されています。

私は「みんなが欲しかったシリーズ」で理解した部分について、復習するという位置付けで活用しました。

ただ1点注意して欲しいのが、これ1冊のみで勉強するのは危険。

「機械」のページは90ページほどで、かなり端折って編集されています。

そもそも一から説明するようなコンセプトで作られておらず、あくまでも確認用として活用すべきもの。

この手のコンパクトサイズのテキストは、他にもたくさんあり、例えば不動弘幸先生の「電験三種公式用語集」なども有名です。

この2つをどちらを買うか、書店で並べて読んでみましたが、まあ似たような内容。

どれを選ぶかは、個人の好みでしょうね。

コンセプトは大差ありません。

電気書院「電験三種過去問題集」

黄色ベースなので、電験業界では「電話帳」と呼ばれています。

非常〜〜に分厚いのですが(約5cm)、その分解説が超丁寧で分かりやすいのです。イラスト図も豊富。

問題の解説が素晴らしい!

分野によっては、「みんなが欲しかったシリーズ」よりも詳しく&分かりやすく説明してくれている箇所もあります。

私は前年度の「理論」の勉強の時に購入し、そのまま「機械」の勉強にも活用しました。

よって、1年分古いものを使用。

最新年のものはネットでも拾えるので、それほど支障はありませんでした。

「機械」だけで約300ページ。

過去問10年分。

まあ、やり甲斐がありましたよ!

あと、何となく感じたのが、3〜4年周期で似たような問題が繰り返されている?

出題傾向も肌で感じる事ができると思います。

雑誌「新電気」

参考書以外に活用したのが、オーム社が発行している「新電気」。

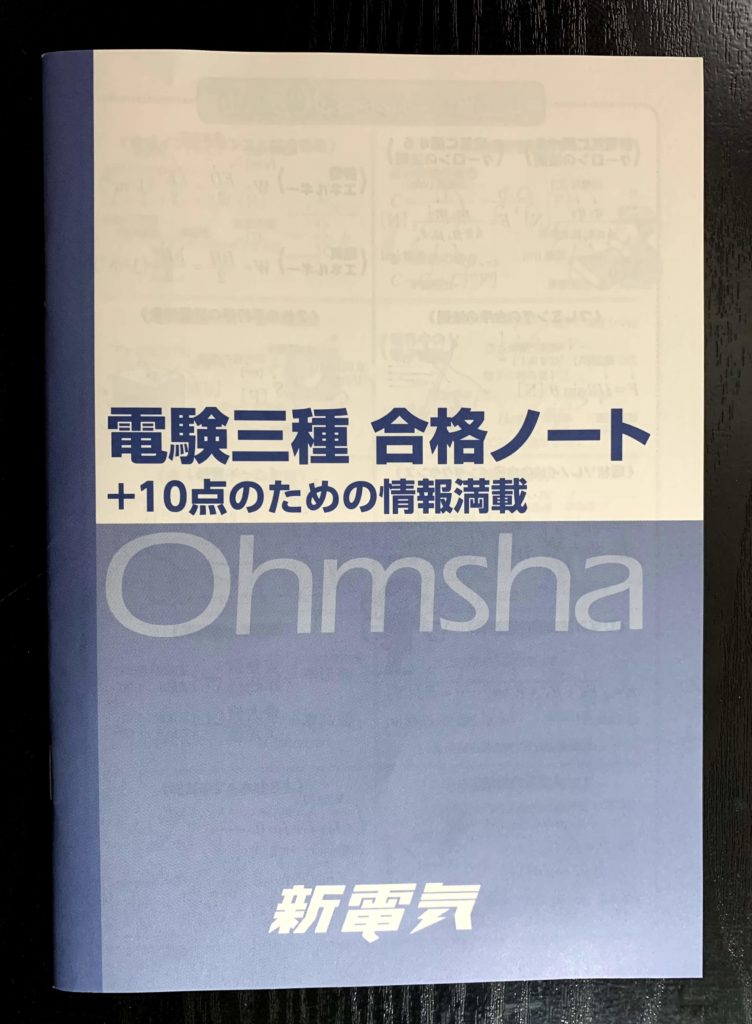

お目当ては、付録の「電験三種合格ブック」と予想問題集。

付録がスゴイ!

超絶に役立つ!

『電験三種合格ブック』

毎年、新電気の5〜7月号あたりに付いてきます。

この合格ブックは試験に出やすいポイントが非常によくまとめられており、持ち運びにも便利なので、上記で紹介した翔泳社の「電験三種出るとこだけ!」と併せてスキマ学習に活用させてもらいました。

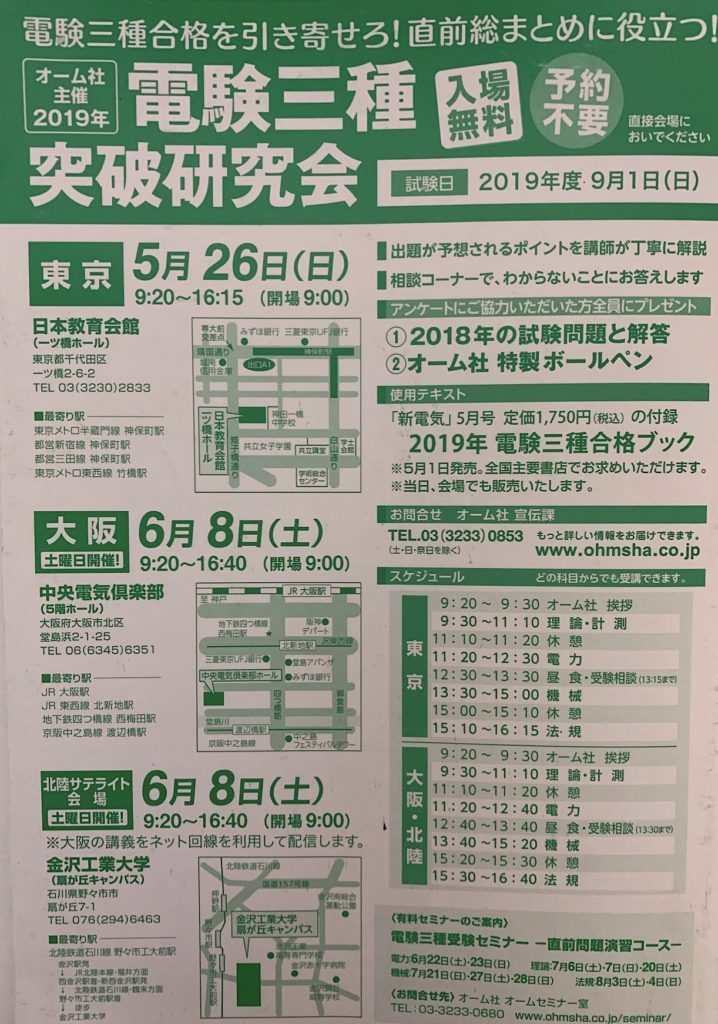

また、オーム社はこの「合格ブック」をベースとした、「電験三種試験突破研究会」を毎年無料で開催してくれています。

(後ほど詳しく説明します)

予想問題は、電験試験開催前の月(8月号)に掲載されることが多い模様。

直前の総復習にも役立つと思いますよ。

オーム社主催 電験研究会

毎年、5〜6月ごろにオーム社主催の「電験三種試験突破研究会」が開催されています。

場所は東京、大阪、石川の3拠点。

入場無料&予約不要

さすがオーム社。太っ腹です。

前年度の「理論」の時は行くことが出来ませんでしたが、今年度は何とか都合をつけて参加してみました。

場所は、大阪会場の「中央電気倶楽部」。

何だかレトロでオシャレな雰囲気の建物。

電気とは似つかわない佇まい。

最初、ここが会場だと分からず通り過ぎてしまいました(笑)。

会場では、こんなものも貰いました。

電験で超重要な公式が、非常に良くまとめられています。

そして、いざ会場入り。

100名ほど入る会場は超満員状態。

年齢層は非常に幅広く、高校生のような方から白髪のお年寄りまでいました。そして、数人女性の姿も。

会場の雰囲気は、プライバシーの問題もあり写真は撮りませんでしたが、皆さんの熱気が凄かった。。。

会場に漂う熱気に衝撃

9時20分〜16時40分の長丁場だったのですが、寝落ちしている人は誰一人おらず、講師の方々の説明を食い入るように(身を乗り出すような感じで)聴講されていました。

電験受験生は、この雰囲気を味合うだけでもいい刺激になると思います。

講義プログラムはこんな感じ。

| 9:20〜9:30 | オーム社 挨拶 |

| 9:30〜11:10 | 理論・計測 |

| 11:10〜11:20 | 休憩 |

| 11:20〜12:40 | 電力 |

| 12:40〜13:40 | 昼食・受験相談 |

| 13:40〜15:20 | 機械 |

| 15:20〜15:30 | 休憩 |

| 15:30〜16:40 | 法規 |

私としては、「機械」だけで良かったのですが、せっかくの機会なので全ての講義に出席しました。

テキストは上でも紹介した「電験三種合格ブック」。

講師の先生方は電験業界では有名な方ばかり。

講義の内容も素晴らしいものでした。

特にお目当の「機械」講義は秀悦。

合格する為の勉強法のみにフォーカス!

ざっくりまとめると、こんな感じの講義内容。

(著作権もあり詳細は書けません)

①過去の出題傾向

②今年の出題予測

③捨てるべき分野の見極め

④頻出問題の解き方

⑤試験時に注意すべき事

また、先生は講義の中でこのような事も言っておられました。

「全部理解する必要なんてない。試験では6割取れれば合格なんだからポイントだけおさえればいい。要はテクニック。では、あとの4割はいつ勉強するのかって?免状が来てからでいいんだ。」

ごもっともなご意見。

勉強の方針と、大きなやる気も頂きました!

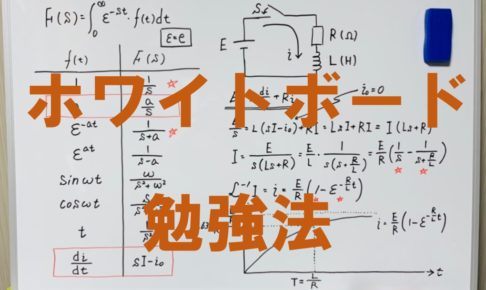

YouTube動画

今やあまりにも有名になった電験三種対策用動画。

アカウント名

「電験合格」

この動画シリーズには「理論」の時も大変お世話になりました。

そして、引き続き「機械」も聴講。

無料とは思えない程の内容の濃さ。

そして、有料コンテンツでも充分通用する程のボリュームがあります。

圧倒的に分かりやすい神講義。先生のスキルが異常。

講師の先生は、おそらくどこかの高校(高専or工業高校?若しくは別機関からの非常勤講師?)で教鞭を取っている方なのでしょう。その日の授業の内容をフルバージョンで動画を取って、YouTubeにアップしてくれているのです。

1本の動画が、60分〜90分あり。

多分、学校の生徒向けに動画をアップしていると思うのですが、パスワードをかける事もなく一般にも公開してくれています。

私のような素人の独学者にとっては神のような動画。実際に授業に参加しているような錯覚に陥ります。

そして何よりも素晴らしいのが、この先生の教鞭のスキル。

基本から応用にかけて、とてつもなく分かりやすく噛み砕いて説明してくれます。電気初心者でもすんなりと理解できるでしょう。

電験の公式は暗記するものではない。理解するもの。

毎回、この先生は口癖のように言われており、公式の一つ一つを「なぜそうなるのか?」懇切丁寧に教えてくれます。お陰様で私は、機械に関する公式を一切暗記する事なく、試験に臨む事が出来ました。

これから初めて電験を目指される方は、必ず見るべきです。

神講義を存分に楽しむ事ができるでしょう。

そして、その他のYouTube動画の中で、非常に参考になった動画を2つ紹介しておきます。

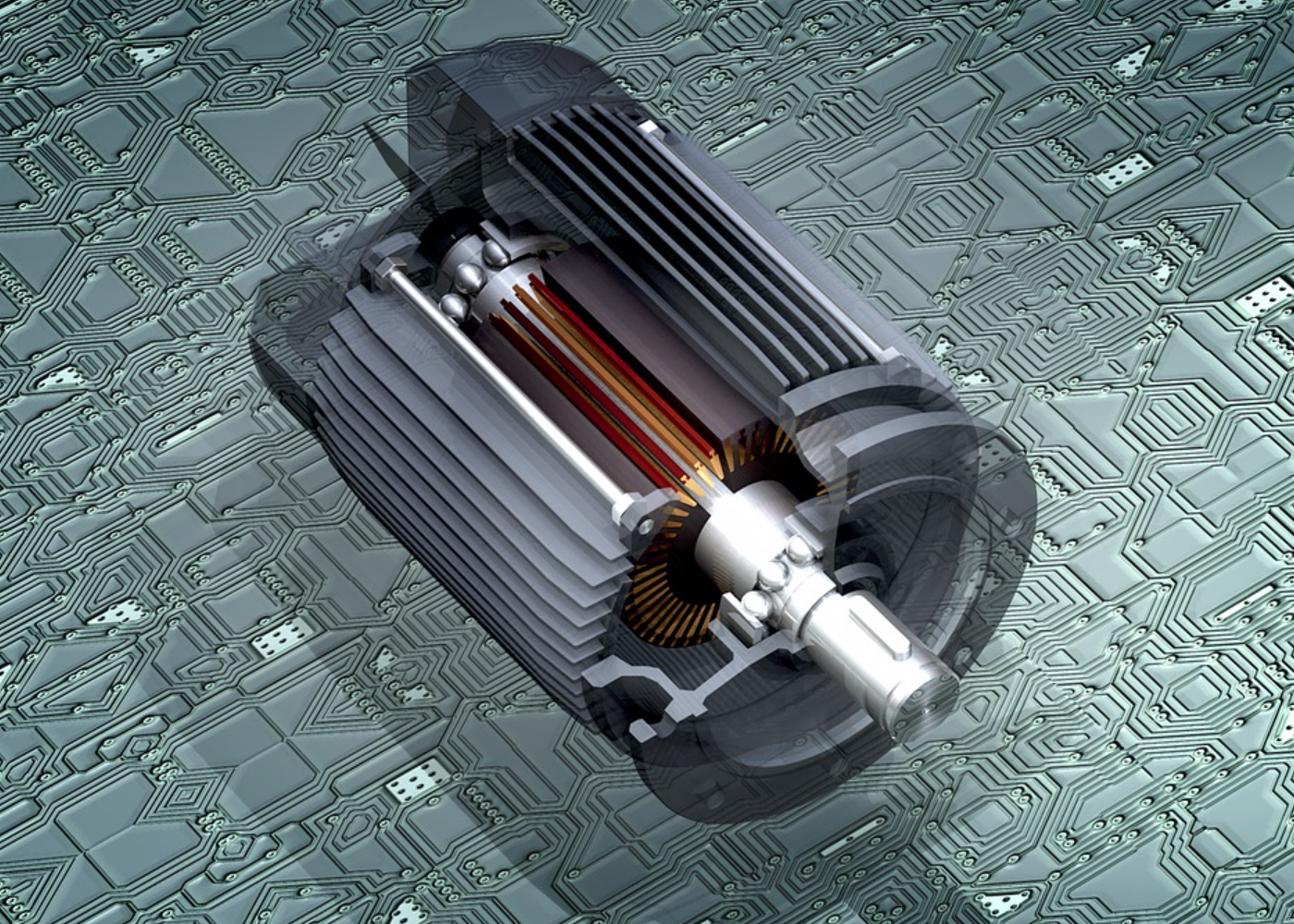

「機械」の中心となる分野は誘導電動機などのモーター。

しかし、この構造をテキストの平面図だけで理解するのは至難の業。

また、構造の異なる様々な種類がある為、基本を押さえておかないと混乱して挫折してしまいます。

実は私も一時期挫折しかけました。

このモーターの構造を3次元グラフィックを使い、視覚的に分かりやすく説明してくれているのが下記の動画です。

モーターの動作原理をイメージで捉える事ができる

実は、この動画の存在を知ったのは「機械」の勉強を開始してからかなり後でした。

もっと早く知っていれば勉強効率も全然違うものになっていたでしょう。

おそらくこの2つの動画15分ほどで、テキストの勉強5時間くらいに匹敵するかもしれません。

あと、「誘導電動機」の仕組みを理解できた時、ニコラ・テスラの天才ぶりに驚愕しました。

電験三種の勉強は辛いだけではありません。

今まで疑問だった電気関連の様々な事柄について、理解できるようになる喜びもあるのです。

受験当日

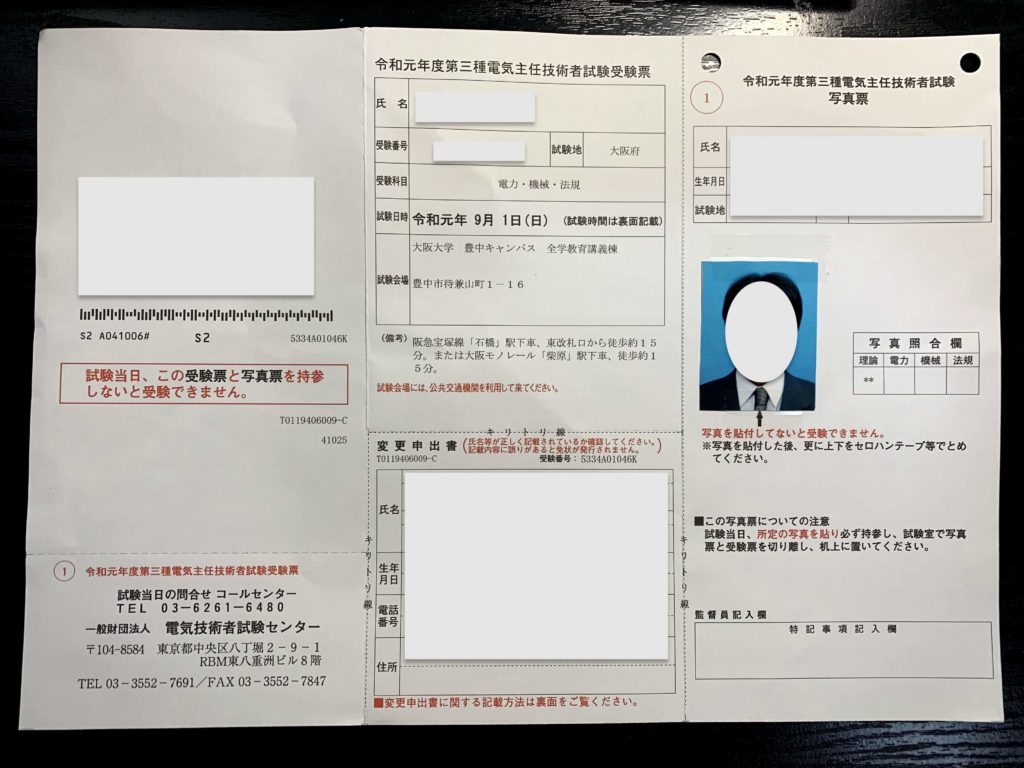

いよいよ受験当日。

受験票を持って家を出ました。

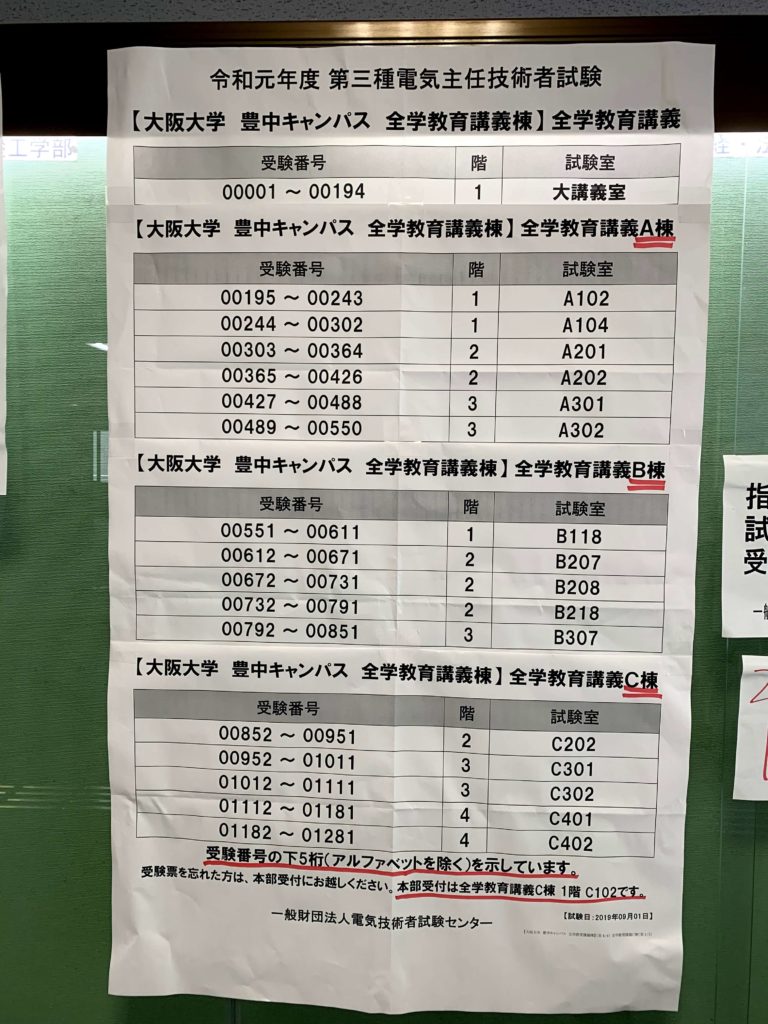

場所は、前年と同じく大阪大学。

豊中キャンパス。

「機械」の試験時間は14:15〜15:45。

ただ、せっかくなので、一応「電力」と「法規」も記念受験してみる事にしました。

よって、「電力」試験の開始少し前に到着。

外のベンチには、理論を終えたと思われる受験生と、これから参戦する受験生とが入り乱れていましたが、皆さんテキストを開いて一心不乱に勉強されていました。

そして、どのテキストも使い古されてボロボロの状態。

皆さん、これまで必死に勉強されて来たのがよ〜〜く分かりました。

「電力」と「法規」は記念受験だったので詳細は省くとして、「機械」の試験内容について詳しく書いていきます。

既に問題は公開されているので、こちらと併せてご覧下さい。

令和元年度第三種電気主任技術者試験 機械科目 問題

令和元年度第三種電気主任技術者試験 解答

まず、全体の印象としては「簡単だった」という事。

というか、基本的な(素直な)問題が多く、これまで勉強してきた成果を充分発揮できた事を実感しました。

ちょっとしくじったのが、問11。

この問題の範囲の勉強は、最初から捨てていました。

ちゃんとやっていれば取れたであろう基本的な問題だったと思います。

あと、問18bの論理関数は得意なはずだったのですが、時間に焦りケアレスミスをしてしまいました。。。

各問題の個人的な「難易度評価」と、「自己採点結果」を下記にまとめました。

| 問1 | 易 | ◯ |

| 問2 | 易 | ◯ |

| 問3 | 普通 | ◯ |

| 問4 | 普通 | ◯ |

| 問5 | 易 | ◯ |

| 問6 | 普通 | ◯ |

| 問7 | 易 | ◯ |

| 問8 | 普通 | ◯ |

| 問9 | 難 | ◯ |

| 問10 | 普通 | ◯ |

| 問11 | ?(勉強範囲外) | × |

| 問12 | 普通 | ◯ |

| 問13 | 普通 | ◯ |

| 問14 | 易 | ◯ |

| 問15a | 普通 | ◯ |

| 問15b | 難 | × |

| 問16a | 普通 | ◯ |

| 問16b | 普通 | ◯ |

| 問18a | 普通 | ◯ |

| 問18b | ケアレスミス | × |

自己採点結果

85点(17/20)

満足のいく結果となりました!

6ヶ月間の勉強の成果を活かせた事は当然ながら嬉しかったのですが、「電力」と「法規」も並行して勉強していれば、もしかすると3科目合格できていたのではないかという後悔も少し頭をよぎりました。。。

特に「電力」は勉強していなかったにも関わらず、何問かは自らの知識の範囲で解けたものもあったからです。

まあでも、それは「機械」の結果が良かったので言える事。

3科目同時受験して、全て不合格になってた可能性もありますしね。

「電力」&「法規」の範囲は、来年以降の勉強に楽しみを取っておく事にします。

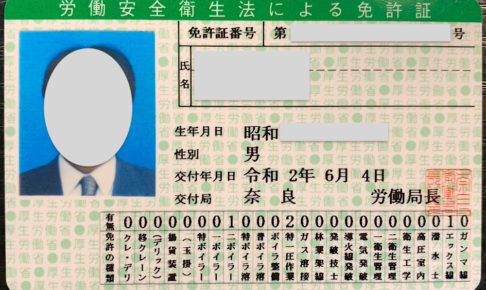

試験結果

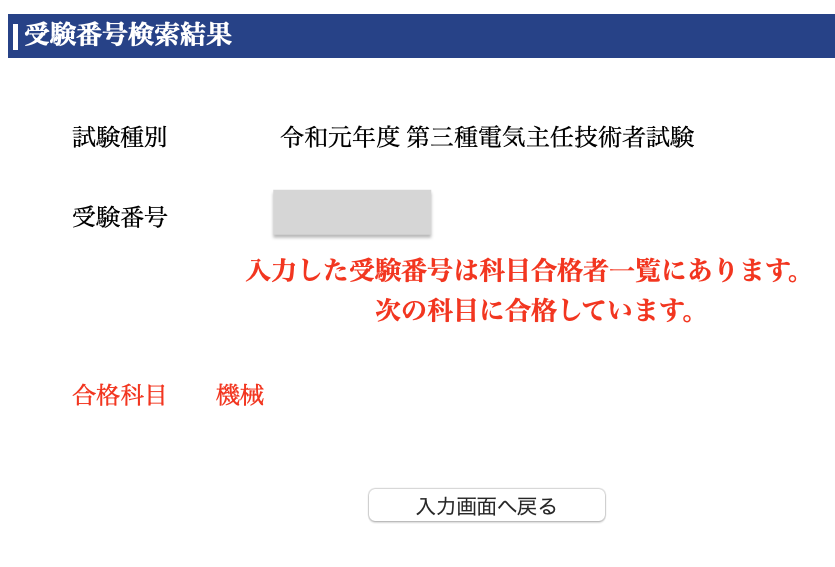

そして、ネット上の合格発表の日。

無事に合格している事を確認できました。

自己採点で分かっていたとはいえ、こうして正式に合格した事を確認できると嬉しいものです。

そして、「理論」と「機械」を通して、ようやく電気の基本が分かってきたような感覚も掴めました。

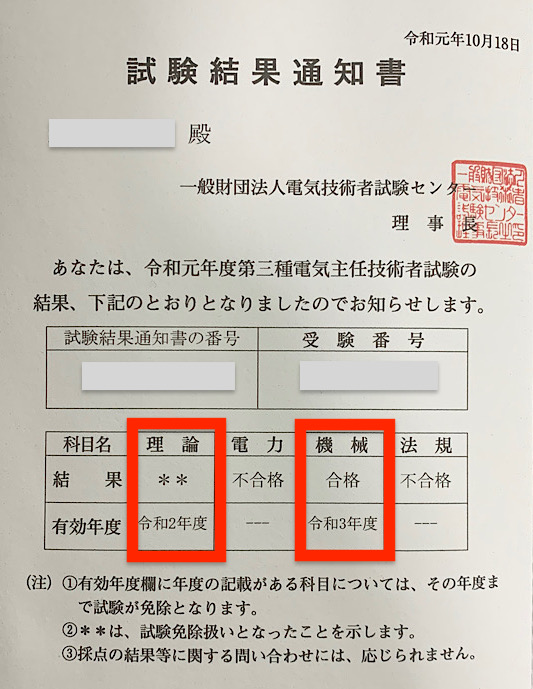

後日、正式な試験結果通知も送られて来ました。

今後

現時点での電験三種結果はこんな感じ。

| 理論 | 機械 | 電力 | 法規 | |

| 平成30年 | ◯ | − | – | – |

| 令和元年 | − | ◯ | – | – |

| 令和2年 | 予定 | 予定 |

残すは「電力」と「法規」の2科目。

現在も、公私共々忙しい状況ですが、何とかチャレンジしていきます。

その後

その後、「電力」「法規」に挑戦し、電験三種の合格を勝ち取りました!

勉強に疲れたら・・・ちょっと一服

勉強に疲れたら動画配信サービスで一息つくのはどうですか?

『hulu』や『U-NEXT』など多くの人気サービス(VOD)の特徴を分かりやすくまとめてみました。

無料視聴期間もあるので、じっくりと自分に合うものを選ぶ事ができますよ。